»Mein Name ist Cindy. Ich bin mittlerweile 35 Jahre alt und habe die Diagnose Blinddarmkrebs im November 2024 erhalten.

Meine Geschichte beginnt aber schon vor knapp 15 Jahren. Damals kam ich mit Verdacht auf Blinddarmentzündung ins Krankenhaus und wurde nach zwei Tagen wieder entlassen, da keine akute Entzündung festgestellt werden konnte. Da ich zeitgleich meine Periode hatte, wurde es als gynäkologisches Problem eingestuft und die weitere Behandlung sollte bei meiner Frauenärztin stattfinden. Die nächsten 10 Jahre passierte, trotz immer wiederkehrender Schmerzen in der Blinddarmregion, gar nichts. Als ich 30 wurde, wurde das erste Mal bei der Frauenärztin ein Ultraschall gemacht – ohne Ergebnis. Die folgenden Jahre wurde das Stechen und Ziehen zunehmend mehr und auch intensiver.

Ab November 2023 hatte ich mit extremen Periodenschmerzen zu kämpfen, zusätzlich aber auch dauerhaften Magen- und Darmbeschwerden, die sich rasch extrem steigerten. Ich weiß nicht mehr, wie viele Ultraschalluntersuchungen bei verschiedenen Fachärzten bis zu meiner OP im November 2024 erfolgten – jedoch waren alle unauffällig. Zuerst wurde alles auf die Verdachtsdiagnose Endometriose geschoben. Da mir das aber nicht richtig erschien, habe ich lange um eine Magen- und Darmspiegelung gekämpft und im August 2024 endlich meine Überweisung erhalten. Darauf folgten bis zur Spiegelung noch einige weitere unangenehme Untersuchungen, während derer oft mit den Augen gerollt oder mir gesagt wurde, ich hätte eine blühende Fantasie und würde mir alles nur einbilden.

Im Oktober war es dann endlich soweit. Als das Gespräch nach der Spiegelung begann, hatte ich sofort ein schlechtes Gefühl. Man konnte auf den Bildern ganz deutlich einen Tumor sehen, welcher sich kugelförmig in den Darm wölbt. Am Tag darauf war ich im MRT und da war klar, dass irgendetwas gar nicht stimmt. Knapp zwei Wochen später erfolgte die Vorstellung in der Ambulanz des Krankenhauses. Auf einmal waren alle total nervös und es konnte gar nicht mehr schnell genug gehen. Keine 24 Stunden später lag ich auch schon auf dem OP Tisch und mir wurden direkt sicherheitshalber knapp 30 Zentimeter Darm entfernt. Dafür bin ich meinem Arzt bis heute dankbar. Hätte der Krebs schon gestreut, hätte nämlich noch eine zweite OP erfolgen müssen.

Nach sechs Tagen Krankenhaus durfte ich wieder nach Hause und habe am gleichen Abend den Anruf bekommen. Es handelte sich tatsächlich um muzinöse Neoplasie. Glück im Unglück: es war ein wenig aggressiver und langsam wachsender Tumor, der noch nicht gestreut hatte. Beim Onkologen folgte dann der nächste Schock: weder bekam ich irgendeine weitere Behandlung, noch sollte ich eine Nachsorge entsprechend der Leitlinie erhalten. Krebs ohne Chemo- oder Strahlentherapie? Keinerlei Nachsorge außer einem CT knapp zwei Monate nach OP? Das klang alles nach einem extrem schlechten Scherz. Auch wenn ich mir mehrere Meinungen eingeholt habe, die sich diesbezüglich alle einig sind, fühlt sich dieser Teil nach wie vor nicht richtig an.

Meine Genesung dauerte insgesamt gute zwei Monate. Es folgten auf die OP extrem schlechte Blutwerte, eine sehr hartnäckige Blasenentzündung, Wundheilungsstörung und so weiter. Kurz vor Weihnachten war ich endlich wieder soweit, dass ich die Weihnachtsfeiertage ohne große Einschränkungen verbringen konnte.

Vermutlich bin ich also seit dieser Blinddarmentzündung mit Krebs in meinem Körper herumgelaufen und habe nichts davon gemerkt. Das fühlt sich einfach furchtbar an, wuchert diese Krankheit in einem und man bekommt über Jahre nichts davon mit.

Alles in allem kann man wohl sagen, ich hatte extrem viel Glück. Glück, auf mein Bauchgefühl gehört und für die entsprechende Behandlung gekämpft zu haben. Glück, noch rechtzeitig operiert worden zu sein, bevor schlimmeres passiert. Glück, dass mein Körper, vor allem mein Darm, sich sehr gut erholt haben und ich mittlerweile wieder relativ normal essen kann. Als Folge der OP leide ich am Gallenblasenverlustsyndrom, das bekomme ich mit einem Medikament aber sehr gut in den Griff.

Was für immer bleiben wird ist leider die Skepsis vor Arztbesuchen. Die Angst, wieder nicht gehört oder nicht ernst genommen zu werden. Dieses ungute Gefühl, eventuell wieder schlecht behandelt zu werden. Ärzte und medizinisches Fachpersonal, das einem sagt, man hätte von Blinddarmkebs noch nie gehört. Was soll das denn sein? Was geht uns das an? Es sind auch einige Freundschaften kaputt gegangen, das passiert eben auch manchmal in schwierigen Zeiten.

Das alles ist aber nicht so schlimm, weil ich weiter leben darf. Ich bin viel entspannter als früher, nehme alles so, wie es kommt, und versuche jeden Moment zu genießen.

Mein Fazit aus der Sache: kämpft für euch und eure Gesundheit. Wenn ihr merkt, es stimmt etwas nicht, dann bleibt dran und lasst euch nicht abwimmeln. Hört auf euer Bauchgefühl. Es mag einem manchmal unmöglich vorkommen und die Kraft fehlen, aber es lohnt sich einfach so sehr.«

»Das K-Wort kam vom Gastroenterologen. Gastro … was? Klingt irgendwie nach einem Restaurantkritiker, der Sterne vergibt – jemand, der über Peking-Ente, Brennnessel-Zitronensorbet und Kartoffelspiralen mit Lakritzmayo urteilt. Doch wer als Gastroenterologe arbeitet, interessiert sich nicht für hübsch angerichtete Speisen, sondern für den menschlichen Magen und Darm – besonders, wenn Patienten wegen Beschwerden kommen. Statt Sterne gab’s bei mir also eine Magenspiegelung. Und dabei fand man etwas, das ich niemals auf dem Buffet des Lebens haben wollte: einen Tumor in der Magenwand.

Ich heiße Frank. Im Jahr 2022 bekam ich die Diagnose Magenkrebs. Mein erster Gedanke war nicht Angst, sondern Erstaunen – so, als hätte jemand einen völlig falschen Namen aufgerufen: Meinen die wirklich mich? Das kann nicht sein, denn ich werde doch über 100 Jahre alt! Mir erschien das logisch: nie geraucht, kein Alkohol, sportlich, immer schlank und eine bislang optimistische Lebenseinstellung.

Nach weiteren Untersuchungen musste ich es aber akzeptieren: Ich gehörte ab sofort zu den Menschen mit Krebs. Es folgten schwierige Monate mit Chemotherapie, Nebenwirkungen, Magenentfernung, Untergewicht und Verzweiflung. Und dabei hat es zunächst doch geheißen: ›In der Regel ist die Chemotherapie gut verträglich. Es gibt Mittel gegen die Nebenwirkungen.‹ Und: ›Auch ohne Magen kann man gut leben.‹ Das sind schöne, motivierende Worte – und so rechnete ich nur mit leichtem Gegenwind. Doch was auf mich zukam, war ein Sturm.

Die Zytostatika machen nicht nur Tumorzellen kaputt, sondern auch alle anderen Zellen, die sich schnell teilen. Dazu gehören die Haarwurzeln: Auf dem Kopf plötzlich ganz nackt, das ist ungewohnt und im Winter unangenehm kalt. Im Gesicht dagegen ist es superpraktisch, weil man sich als Mann die tägliche Rasur erspart – und untenrum ... sagen wir mal, ist es freizügig. Doch auch alle Schleimhäute im und am Körper sind schnell teilende Zellen.

So waren bald meine Augen ausgetrocknet, der Rachen und das Zahnfleisch entzündet, die Nase wund und oft blutend ... und vor allem der Darm: Mein armer Darm! Er konnte kaum noch seine Verdauungsfunktion erfüllen, was häufige Durchfälle und Gewichtsverlust bedeutete. Und nein, dieser Gewichtsverlust hat mich ganz und gar nicht gefreut, da ich vor der Erkrankung bereits superschlank war. In kurzer Zeit keine Haare mehr auf dem Kopf, rote Augen und weniger Kilo auf den Rippen ... da hörte ich oft: ›Frank, oh je, wie schaust du denn aus?‹

Aber nicht nur das Essen rauschte ungebremst durch den Körper, auch die Blutwerte rauschten in den Keller. Schon nach ein paar Treppenstufen bekam ich Atemnot. Kaum zu glauben für jemanden wie mich, der sonst stundenlang in den Bergen herumrennt. Doch es kam noch schlimmer: Schwindelanfälle und Ohnmacht.

Wegen der schlechten Blutwerte mussten Chemo-Sitzungen verschoben werden. Trotzdem hielt ich durch, denn meine Motivation war: ›Ich muss Gift nehmen, um zu überleben.‹ So oder so ähnlich steht es in den medizinischen Studien. Naja, fast. Es ist vielmehr ein Zahlenspiel: Mit Chemotherapie steigt die 5-Jahres-Überlebensrate um bis zu 20 % – im Vergleich zu jenen, die sagen: ›Ach, die lästige Chemo spare ich mir.‹ Ist die Sorge groß, klammert man sich an solche Zahlen.

Nach den Chemos wuchsen nach einiger Zeit wieder die Haare, die Schleimhäute regenerierten sich, und die Blutwerte kamen in den Normalbereich – aber manches Problem ist geblieben: Taubheitsgefühl an Händen und Füßen ... Polyneuropathie. Das ist bis heute lästig: Ich habe keinen sicheren Stand mehr, und mir gleitet ständig etwas aus den Händen.

Hätte ich nur rechtzeitig gegengesteuert mit Kühl-(Hand-)Schuhen, Kompressionsstrümpfen und knapp sitzenden OP-Handschuhen! Nutzt man dieses Equipment während der Chemo-Infusionen, wird der Blutfluss in Händen und Füßen reduziert und damit auch die schädliche Wirkung auf die Nerven. Hätte ich das alles vorher gewusst, wäre mir diese dauerhafte Behinderung vielleicht erspart geblieben – oder sie wäre heute zumindest nicht so ausgeprägt. Doch wenn dir niemand davon erzählt …

Als ich endlich die ersten vier Chemos überstanden hatte, blieb wenig Zeit für Erholung. Die Magen-OP musste zügig geplant werden, denn mit einer Chemotherapie allein bekommt man Magenkrebs nicht weg. Kleine Metastasen vielleicht schon, aber der Haupttumor lässt sich durch Chemos leider nicht endgültig ausmerzen. Denn vorher geht man selbst vor die Hunde – durch die Nebenwirkungen.

Die wichtigste Therapiemaßnahme ist deshalb immer noch die chirurgische Entfernung des Tumors – mit großem Sicherheitsabstand. Auch bei mir war es die klassische Magenentfernung (Gastrektomie). Und der Verdauungsapparat musste neu zusammengefügt werden! Das erfolgte bei mir mit der üblichen Roux-Y-Rekonstruktion, bei der der Dünndarm mit der Speiseröhre verbunden wird. Das fehlerhafte Bauteil wurde also entfernt und die Stelle überbrückt.

Über die medizinische Seite von Magenkrebs lässt sich gut im Internet recherchieren. Doch meist fehlt die echte, gelebte Erfahrung. Was passiert wirklich nach der OP? Wie übersteht man die ersten Wochen, wenn das Gewicht immer weiter schwindet? Was kann man noch essen? Die Antwort der Ernährungsberater war arg simpel: ›Probieren Sie, was Sie vertragen.‹

Ich habe probiert und probiert ... und ich habe so gut wie kein Essen vertragen: Blähungen, Durchfall, noch mehr Untergewicht. Der Mensch hat nicht ohne Grund einen Magen, der wichtige Verdauungsfunktionen erfüllt. Oder diese Standard-Empfehlung nach einer Magenentfernung: ›Kleinere Portionen, dafür häufiger.‹

Klar, das stimmt, denn ohne Magen fällt alles durch die Speiseröhre direkt in den Dünndarm, und der ist – dünn. Da passt nicht viel rein. Doch was, wenn selbst kleine Portionen Probleme verursachen? Dann noch weniger essen? Vielleicht Sahnetorte, Eiscreme und fettige Pommes als Kalorienbombe? Der Begriff ›Bombe‹ ist passend, denn diese Lebensmittel führen auch heute noch zu schweren Verdauungsproblemen. Kleinkinder machen in die Hose und manchmal sehr alte Menschen ... ja, ich fühlte mich sehr alt. Ich nahm täglich ab und dachte: Wenn das so weitergeht, wiege ich in vier Monaten genau null Gramm. Dann habe ich mich verdünnisiert – ganz wörtlich.

Oder der viel zu allgemeine Tipp: ›Essen und Trinken trennen.‹

Auch dieser Hinweis mag hilfreich gemeint sein – doch die blinde Befolgung kann Probleme verursachen. Beispiel: Ein Brot mit Belag ist relativ trocken. Ohne Magen, der das Essen normalerweise vorverdaut und geschmeidig verflüssigt, staut sich nun im Dünndarm das trockene Essen und wird nicht weiter transportiert. Der Dünndarm wird gedehnt und drückt nach allen Seiten, auch nach oben Richtung Speiseröhre. Die Folge: Würgereiz, Erbrechen. Es war alles großer Mist! Was mir fehlte, war ein Mensch, der das alles durchlebt hatte und der mir sagen konnte: ›Wenn DAS passiert, dann mach einfach DIES.‹ Diesen Menschen gab es nicht. So musste ich selbst zu dem Menschen werden, den ich damals gebraucht hätte.

Wenn ich in der schwierigen Zeit nur schon gewusst hätte, was ich heute weiß. Hätte, hätte ... Damals waren es schlimme Monate, in denen ich mein eigenes Versuchskaninchen war. Ich habe vieles ausprobiert – das meiste hat nicht funktioniert.

Erst als ich anfing, die Lehre von der Verdauung zu studieren, kam die Wende. Nachdem ich die Mechanismen und Zusammenhänge im Verdauungstrakt verstanden hatte, stellten sich erste Erfolge ein. Jede Mahlzeit landete in meinem Ess-Tagebuch, einschließlich der Wirkung. Bis ich endlich wusste, dass ich möglichst wenige Kohlenhydrate essen sollte: also kein Mehl, kein Reis, keine Kartoffeln, kein Zucker und so weiter. Das nennt man ketogene Ernährung. Mit dem Wissen um Früh- und Spätdumping, Osmose, Mikrobiom im Darm, Verdauungsenzyme und vieles mehr konnte ich weitere wichtige Aspekte bei der Ernährung optimieren: Das Essen braucht die richtige Konsistenz, es erfordert die richtigen zeitlichen Abläufe, unterstützende Medikamente und weitere Tricks.

Mit der Zeit wurde mein Wissen größer, meine Strategien wirkungsvoller. Ich habe gelernt, auf meinen Körper zu hören und Symptome zu deuten. Und so habe ich es geschafft: Ich habe nach einigen Monaten alle Verdauungsprobleme behoben, konnte endlich den Gewichtsverlust aufhalten und kam schließlich Stück für Stück heraus aus der Mangelernährung. Das Leben kehrte zurück.

Doch es ist nicht mehr das, was es einmal war! Zumindest einen Aspekt meines alten Lebens werde ich nicht mehr haben: Ich kann mir nicht mehr den Magen vollhauen und mich dann stundenlang mit irgendetwas beschäftigen. Nun, wo er fehlt – der Magen – da weiß ich, wie praktisch früher dieser große ›Vorratsbehälter‹ war.

Wenn ich unterwegs bin, habe ich jetzt immer mein Essen dabei. Das Essen, von dem ich weiß, dass ich es gut vertrage: ketogenes Brot, ketogener Schokopudding, ein paar Nüsse, ein gekochtes Ei, selbstgemachte Geflügelfrikadellen (ohne Semmelbrösel, also ohne Mehl) und so weiter. Dann der regelmäßige Blick auf die Uhr: Ist es wieder Zeit für das Trinken? Wann die nächste kleinere Mahlzeit? Ein Hungergefühl gibt es ohne Magen nicht mehr, aber ein Schwächegefühl. Doch wenn dieses Gefühl hochkommt, heißt das: ›Du hast schon wieder was verpasst, mein Freund!‹ Also braucht es den häufigen Blick auf die Uhr!

Am Anfang ist alles ungewohnt. Doch es wird Gewohnheit und lässt sich mit einer normalen Lebensführung gut kombinieren. Auch Urlaube sind möglich – dann am liebsten in Ferienwohnungen mit Küche. So kann ich mir mein Essen selbst zubereiten und bleibe Küchenchef meines eigenen Wohlbefindens.

Im Restaurant bin ich schnell. Ich scanne die Karte wie ein Spatz auf Krümelsuche: Gibt’s Gemüse? Gibt’s Fisch? Gibt’s Geflügel? Dann bin ich dabei. Und wenn ich nett frage, bekomme ich meist eine angepasste Mahlzeit.

Beim letzten Familientreffen blieb mir ein Satz besonders im Ohr: ›Du siehst richtig fit und gesund aus.‹ Und genau so fühle ich mich. Ich bin aktiv, mache täglich Yoga oder Kraftsport. Die Verdauung funktioniert und mein normales Gewicht ist zurück. Schade, dass mir damals das nötige Wissen fehlte. Ich wünsche niemandem, was ich durchgemacht habe. Aber ich wünsche jedem den Zugang zu dem Wissen, das mir gefehlt hat. Deshalb habe ich begonnen, meine Erkenntnisse zu sammeln, zu ordnen und so aufzubereiten, dass andere davon profitieren – ohne all die Umwege.

Wer mehr über meinen Weg durch die Krebstherapie erfahren will oder konkrete Tipps sucht zur Verdauung und zum Leben ohne Magen, der findet auf meiner Webseite ›Okayfrank.de‹ viele hilfreiche Artikel.

Ich habe angefangen, mein neues Leben sinnvoll einzurichten. Und vor dem Einrichten steht das Ausmisten: Ich habe vieles gestrichen – Hobbys zum Beispiel, die mehr stressen als erfüllen. Selbst mein sozialer Kreis hat sich verändert: Menschen, die Energie saugen wie ein Staubsauger auf Höchststufe – nur ohne Auffangbeutel – halte ich inzwischen auf Abstand. Auch im Haus ist vieles rausgeflogen. Welche Erleichterung! Unzählige Bücher, CDs, Klamotten, überflüssige Geräte ... Ich habe 37 Kugelschreiber gefunden. Keiner hat geschrieben. Aber ich war kurz davor, ihnen ein eigenes Zimmer zu geben.

Dadurch ist Raum entstanden – außen wie innen. Ich kann wieder durchatmen und es ist Platz für neue, sinnvolle Routinen. Mein Ziel: zufriedener leben und länger als Menschen mit Magen.

Ich habe nicht überlebt, um das Alte notdürftig zu reparieren – sondern um etwas Besseres zu erreichen.«

»Vor einem dreiviertel Jahr erhielt ich die Diagnose Lymphdrüsenkrebs (Hodgkin-Lymphom). Alles ging so schnell, dass ich bis heute nicht hinterherkomme. Es fing an mit einem dicken Knoten an meinem Hals und in meinem Brustbereich. Hinzu kamen Fieber, Nachtschweiß und Schwächegefühl. Dazu kam eine Thrombosegefahr, da die Tumore auf meine Nervenbahnen drückten und mein Arm blau wurde.

Ich hatte heftige Schmerzen in meiner Schulter, sodass ich wochenlang nicht schlafen konnte und starke Schmerzmittel nehmen musste. Nach der Biopsie und der Diagnose ging alles ganz schnell, da ich im fortgeschrittenen Stadium war. Die Einfrierung meiner Eizellen oder eine Operation konnten nicht mehr durchgeführt werden, weil schnellstmöglich mit der Chemotherapie begonnen werden musste.

Ich hatte starke Kreislaufbeschwerden während meiner Therapie und war sehr auf Hilfe von meiner Familie und meinem Freund angewiesen – an dieser Stelle ein unendliches Dankeschön! –, da ich teilweise nicht einmal die Kraft hatte, in die Küche zu laufen, geschweige denn zu kochen, einzukaufen oder Aufgaben im Haushalt zu erledigen.

Durch meine ständig erhöhten Entzündungswerte hatte ich immer Angst, in die Notaufnahme zu müssen und eine Infektion zu haben. Trotz dieser fiesen Nebenwirkungen hat die Chemotherapie sehr gut gewirkt, und ich brauchte letztendlich nur vier Zyklen.

Während der ›guten‹ Woche, in der es mir etwas besser ging, habe ich versucht, kleine, schöne Dinge mit meinen lieben Freund:innen zu unternehmen. Im Nachhinein haben mich die finanziellen und sozialen Folgen der Erkrankung sehr mitgenommen. Ich erhalte bis heute kein Krankengeld und kann noch nicht arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich Kinder bekommen kann, und soziale Interaktionen strengen mich an.

Dafür war ich letztens im Urlaub und kann wieder Sport machen. Das wäre vor ein paar Monaten undenkbar gewesen. Ich wünsche euch, dass ihr lieb zu euch selbst seid und jeden kleinen Fortschritt annehmt. Ihr dürft weinen, ihr dürft euch ärgern, weil ihr Dinge noch nicht schafft. Heilung braucht Zeit – psychisch sowie körperlich. Durch die Erkrankung werden eigene Werte und Prioritäten im Leben komplett hinterfragt. Ich wünsche euch, dass ihr dieser Entwicklung auch etwas Positives abgewinnen könnt.«

»Ich heiße Judith, bin 38 Jahre alt, glücklich verheiratet und habe einen Sohn. Im Januar 2024 erhielt ich mit 36 Jahren die Diagnose Brustkrebs, Triple-negativ, mit ausgedehnter Lymphknoten-Metastasierung. Den ersten Verdacht schöpfte ich im Dezember 2023, kurz vor Weihnachten. Mein Mann und ich hatten wenige Monate zuvor zu Gott gefunden und uns am 17. Dezemner taufen lassen. Danach fuhren wir in den Urlaub und eigentlich war alles perfekt. Doch schon am zweiten Urlaubstag änderte sich das, als ich durch Zufall einen riesigen Knoten in meiner rechten Brust erfühlte. Ich versuchte, die Feiertage zu genießen, sie waren ja auch sehr besonders für mich, so als »neue Christin«. Aber die Befürchtungen ließen mich nicht los, vor allem als Anfang Januar eine deutliche Schwellung in meiner Achsel hinzukam.

Und am 12. Januar 2024 bestätigte sich leider der Verdacht. Da mein Krebs sehr aggressiv war, standen mir intensive Therapien bevor. Nachdem eine kleine Erleichterung Einzug erhielt – es gab keine Fernmetastasen – stand das Behandlungsprotokoll fest: Chemotherapie, Immuntherapie, Operation, Bestrahlung. Die Behandlungsdauer würde über 1 Jahr betragen. Es war eine harte Zeit. Ich musste innerhalb weniger Tage meinen Sohn – damals 21 Monate alt – komplett abstillen. Weil mein Elterngeld auslief, versuchte ich kurz nach Chemostart wieder in den Beruf einzusteigen, musste mich aber nach wenigen Wochen krankmelden. Und nur ein paar Wochen nach Therapiebeginn erfuhren wir dann auch noch, dass ich eine BRCA2-Mutation habe, der Brustkrebs also wahrscheinlich genetisch bedingt war. Familiär gab es dafür keine Anzeichen, aber aufgrund der Tumorart und meines Alters hatte es diesen Verdacht gegeben. Daraus resultierend spürten wir sehr schnell, dass es wohl nicht wie erhofft bei einer brusterhaltenden Operation bleiben würde. Letztlich bekam ich 16 Chemotherapien, 4-mal in Kombination mit Immuntherapie. Danach wurde ich operiert, wobei wir uns wegen der Mutation für eine Mastektomie beider Brüste entschieden.

Ab September bekam ich aufgrund der Lymphknoten-Metastasen trotz der Amputationen noch 28 Bestrahlungen von Brustkorb, Hals und Achsel. Parallel dazu startend bekam ich bis März 2025 weitere 9 Male Immuntherapie. Sozusagen ›Kollateralschäden‹ der Erkrankung sind auch einer meiner Eierstöcke sowie 12 Achsellymphknoten. An den Eierstöcken habe ich schon länger große Zysten und man wollte sichergehen, dass sich dahinter kein Tumorgewebe versteckt. Schließlich hat die BRCA2-Mutation auch eine hohe Korrelation mit Eierstockkrebs. Während der Mastektomie-OP sollten dann eigentlich die Zysten an beiden Eierstöcken entfernt werden, was aber leider nicht wie erhofft möglich war. So entschied man, einen beider Eierstöcke zu entfernen, um das Gewebe gründlich zu untersuchen. Bei den Achsellymphknoten gelang es unter der OP nicht, die markierten befallenen Lymphknoten und den Wächter-Lymphknoten zu identifizieren. Somit wurde sicherheitshalber eine umfangreiche Axilladissektion durchgeführt, bei der die erwähnten 12 Lymphknoten entfernt wurden.

Während der Therapien ging es mir meist vergleichsweise gut. Ich durfte viele tiefgreifende, spirituelle Erfahrungen machen, was ich als großen Segen empfinde. So kann ich aus tiefster Überzeugung sagen: Ich würde 1.000 gesunde, reiche Leben ohne Gott nicht gegen mein jetziges Leben eintauschen. Zu wertvoll ist die Nähe und Liebe, die ich während dieser schweren Zeit – und auch jetzt – durch Jesus erfahre. Natürlich bedeutet das keineswegs, dass es einfach war oder frei von Angst, Schmerz und Trauer. Absolut nicht. Aber es hatte zu viele positive Aspekte, als dass ich es als ›nur negativ‹ bezeichnen könnte. Mittlerweile darf ich sagen: Ich bin in Remission! Schon im untersuchten Tumorgewebe nach der OP war keine lebende Krebszelle mehr zu finden. Auch die Zysten an den Eierstöcken stellten sich als harmlos raus. Sollte doch noch etwas übrig geblieben sein, dürften die danach erfolgten Bestrahlungen und Immuntherapien dem Ganzen endgültig den Gar ausgemacht haben. Während ich mich jetzt in mein neues Körpergefühl ohne Brüste einlebe, widme ich mich anderen Projekten. Zum einen bin ich Mama und Ehefrau und möchte in absehbarer Zeit wieder arbeiten. Zum Anderen fühle ich mich von Gott dazu berufen, diese Geschichte, die ganzen Wunder, zu teilen. Daher poste ich seit kurz vor meiner OP regelmäßig auf Instagram, erzähle mein Zeugnis, wo auch immer ich kann – z. B. hier, auf Frauenabenden, in Gemeinden oder in Interviews – und ich möchte ein Buch über die Geschehnisse schreiben. Denn das alles ist einfach zu wundervoll, um es für mich zu behalten. Wer dieser Geschichte bis hierher gefolgt ist, dem möchte ich Mut zusprechen. Krebs ist furchtbar, aber auch nicht NUR furchtbar. Im Gegenteil, es kann mitten in der Krankheit zu Begegnungen und Erlebnissen kommen, die unfassbar wertvoll sind. Gott liebt auch dich! Genau da, wo du jetzt bist. Alles Gute für dich!«

»Als ich 2022 erfuhr, dass ich mit 28 Darmkrebs habe, anstatt schwanger zu sein, wusste ich damit gar nicht viel anzufangen. Mein Weg zur Diagnose war steinig, denn ich wurde mehrfach mit einer Hämorrhoidensalbe und guten Empfehlungen vom Hausarzt nach Hause geschickt, obwohl ich regelmäßig Darmprobleme hatte, und zuletzt Blut im Stuhl fand. Manchmal ging ich so zügig zur Toilette, dass ich es kaum rechtzeitig geschafft habe.Ich habe dann selbst mit Nachdruck um eine Magen- und Darmspiegelung gebeten, da ich davon ausging eine schwere Unverträglichkeit zu haben. Ohne das wäre mein Darmkrebs vielleicht nicht im Frühstadium entdeckt worden.

Die eigentliche Reise ging erst los als im Krankenhaus der Tumor ziemlich nahe am Schließmuskel entfernt wurde. Danach war ich in schlechter Verfassung und musste not- operiert werden, weil mir ein Dünndarmstoma gelegt wurde. Leider hieß es dann im Laborbericht, dass mir noch eine dritte, schwere OP bevorstehen würde. Diese würde mich möglicherweise den Enddarm kosten, was bedeutet, dass ich lebenslange Stomaträgerin wäre. Es konnte zwar ein letztes Stück Enddarm erhalten bleiben, aber ich war körperlich und seelisch in einem ganz schlechten Zustand.

Während der Therapie befand ich mich durchgängig im Krankenhaus und tatsächlich haben mir die täglichen Abläufe, die Besuche meiner Lieben und die Zuwendung der Pfleger:innen und Ärzt:innen dabei geholfen die Situation durchzustehen.

Wenn ich damals von der ILCO e.V., einer Selbsthilfevereinigung für Stomaträger:innen und Menschen mit Darmkrebs und deren Angehörige, und Ärzt:innen so aufgeklärt gewesen wäre, wie ich es heute bin, hätte ich mein Stoma ein halbes Jahr später nicht zurückverlegen lassen. Heute habe ich einen Folgeschaden, der LARS-Syndrom* heißt. Dieses Syndrom ist ein Operationsfolgeschaden, der nach einer Rektumresektion und der Rückverlagerung des künstlichen Ausgangs auftreten kann. Infolgedessen kommt es zu Stuhlhalte- und Entleerungsstörungen, da der Enddarm als "Lager" nicht mehr vorhanden ist. Wenn ich kein Medikament hätte, das den Stuhl eindickt, würde ich permanent unter Durchfall leiden. Für mich bedeutet es persönlich, dass ich große Einschränkungen im täglichen Leben habe was Ernährung, Verdauung und Planung betrifft.Leider steht zum Thema Inkontinenz wenig in der medizinischen Verordnung, die für die Einstufung der Schwerbehinderung genutzt wird. Somit läuft meine befristete Schwerbehinderung Ende des Jahres aus. Im tagtäglichen Leben bedeutet dies aber dauerhafte Einschnitte.

Nach wie vor steht für mich weiterhin im Raum, ob ich langfristig mit einem künstlichen Darmausgang mehr Lebensqualität haben würde. Darüber spreche ich sehr offen im Podcast Lokus, wo wir auch Mutmachgeschichten von anderen Betroffenen teilen. Es geht uns auch darum alle Themen rund um den Darm zu enttabuisieren, daher mache ich mich auch stark dafür, dass die Vorsorge verjüngt wird und es publik wird, dass es Menschen gibt, die sehr jung an Darmkrebs erkranken. Lokus findet ihr auf Spotify, Amazon und Apple.

Aus meiner Erfahrung heraus kann ich abschließend nur raten, den eigenen Körper ernst zu nehmen und sich nicht abwimmeln zu lassen. Eine Diagnose bedeutet nicht gleich das Ende, sondern die Chance auf eine Besserung der Gesundheit.«

»Ich heisse Cordula und bin 44 fast 45 Jahre alt. Vor zehn Jahren erhielt ich die Diagnose Morbus Hodgkin 2B. Damals war mein Sohn sieben und im ersten Schuljahr. Ich erzähle euch meine Geschichte und hoffe, dass ich vielen anderen Menschen Mut machen kann.

Im Oktober 2014 fing meine Reise mit dem Krebs an. Es war Grippezeit und ich war total erkältet … Husten und laufende Nase, eben für mich eine Erkältung. Die Symptome blieben bis weit über den Dezember 2014 und mein Allgemeinzustand verbesserte sich nicht wirklich. Damals habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass etwas nicht stimmte. Ich nahm das erste Mal das Wort ›Krebs‹ in den Mund. Natürlich hat jeder gesagt ›Du spinnst‹, aber mein Gefühl sollte recht behalten. Der Januar kam, der Februar, dann der März und der April … Ich konnte nun keine 400 Meter mehr gehen, weil ich kräftemäßig am Ende war. Das Kuriose war, dass meine Blutwerte in Ordnung waren und ich mittlerweile als ›Simulant‹ hingestellt wurde. Also habe ich mir selbst Termine beim Lungenfacharzt gemacht. Die beste Entscheidung aller Zeiten. Ich danke ihm heute noch, dass ich noch lebe. Es wurden Funktionstests der Lunge gemacht. Mit meiner Lunge ist alles in Ordnung. Daraufhin hat er mich geröntgt. Irgendwoher musste der Husten ja kommen … Mittlerweile hatte ich auch nachts so eine starke Schweißbildung, dass ich mich mehrmals umziehen musste.

Als das Röntgenbild ausgewertet wurde, erfuhr ich sofort das Ergebnis: ›Da ist etwas, was da nicht hingehört.‹ Ich wurde sofort zu einem CT in die Klinik geschickt. Klar, da gehen einem viele Gedanken durch den Kopf. Schulkind, Familie usw. Von da an ging alles schnell. Bis zu meiner Chemo musste ich noch warten, aber mein Mann brachte mich im Mai in die Uniklinik Marburg. Leider streikte in diesem Jahr die Post, sodass die Biopsien länger mit der Auswertung brauchten. Noch immer war ich sehr positiv eingestellt. Als die Ergebnisse zurückkamen, hieß es plötzlich: ›Gut, dass sie hier sind. In vier Wochen hätten wir nichts mehr tun können.‹

EIN Schock bis heute … Mir wurde für die Chemotherapie ein Port gelegt und innerhalb von einem Tag bekam ich meinen ersten Zyklus. Natürlich war mein erster Gedanke: ›Meine langen Haare und wer kümmert sich um meine Familie, wenn ich es nicht packe?‹

Ich bekam sechs Chemozyklen. Am Geburtstag meines Sohnes war der Tumor von 16,5 Zentimetern auf einen Zentimeter geschrumpft. Ich wusste es schon vorher, da mein Husten weg war. Ich war so glücklich. Es war damals für meine Familie der schönste Geburtstag meines Sohnes. Zu diesem Zeitpunkt war Zyklus-Halbzeit. Nach drei weiteren Behandlungen, war der Krebs nicht mehr feststellbar. Ich bekam von meinen Eltern die Reise geschenkt, die ich mir so lange gewünscht hatte. Ich durfte, wenn ich gesund bin, nach Island. Was hat mein Körper gekämpft, denn Fremdblut hab ich auch noch bekommen. Klar ist mein Immunsystem auch heute noch gestört, aber ich lebe und habe nie den Humor und das positive Denken verloren. Heute nach zehn Jahren Krebsfreiheit sage ich jedem: ›Kämpft! Für Euch und Eure Angehörigen.‹ Es ist eine harte Zeit und man wird diese Zeit nie vergessen, aber ihr lebt anders und die Wahrnehmung wird anders. Es gibt Höhen und Tiefen, aber auch das schafft man, mit Mut und den Menschen, die man liebt. Eure Cordula.«

»Mein Name ist Stefan, ich bin 42 Jahre alt, Zeitsoldat, und erhielt im September 2022 die Diagnose: bösartiges Melanom im Stadium 3c.

An meinem rechten Ohr hatte ich eine dunkelbraune Stelle, die wie ein aufgekratztes Muttermal aussah. Da ich die Stelle selbst schwer sehen konnte, schenkte ich ihr zunächst keine große Beachtung. Doch als sie größer wurde, riet man mir, sie von einem Arzt untersuchen zu lassen. Der Dermatologe, bei dem ich vorstellig wurde, beruhigte mich zunächst. Er meinte: ›Das sieht harmlos aus. Ich bin seit vielen Jahren Hautarzt und kann sagen, dass es sich um eine Alterswarze handelt.‹ Eine Entfernung sei möglich, aber nicht zwingend notwendig. Ich entschied mich dennoch für den Eingriff.

Einige Wochen später wurde die Stelle entfernt. Bereits während des Eingriffs wunderte sich der Arzt, wie schwer sich das Gewebe entfernen ließ. Er schickte es zur Sicherheit ins Labor. Eine Woche später kam der Schock: bösartiges Melanom. Diese Diagnose hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich dachte sofort: Wie lange werde ich noch leben? Nicht aus Angst vor dem Tod, sondern wegen der Menschen, die ich liebe. Der Schmerz, den sie erfahren würden, hat mich am meisten belastet.

Drei Wochen später wurde der Tumor am rechten Ohr entfernt, ebenso der sogenannte Wächter-Lymphknoten. Leider reichte das nicht aus. Es musste zweimal nachgeschnitten werden, denn der Lymphknoten war befallen, und in der Umgebung des Tumors fanden sich Satellitenmetastasen. Man riet mir zu einer Immuntherapie. Ich begann mit dem Medikament Nivolumab. Doch nach nur zwei Gaben wurde die Therapie abgebrochen – ein Rezidiv hatte sich nahe der ersten Tumorstelle gebildet.

Dieses Mal war der Eingriff schwerwiegender: Die gesamte rechte Ohrmuschel und die rechte Ohrspeicheldrüse wurden entfernt. Meine größte Angst war, dass der Gesichtsnerv verletzt werden könnte. Glücklicherweise verlief die siebenstündige Operation ohne Komplikationen. Einige Wochen nach der Operation erhielt ich eine unerwartete Nachricht: Die Leiterin des Hauttumorzentrums in Hannover teilte mir mit, dass der entfernte Tumor bereits zerstört war. Die zwei Gaben Nivolumab hatten verzögert, aber vollständig gewirkt. Ihre Worte waren: ›Kaufen Sie sich eine Flasche Champagner und feiern Sie.‹

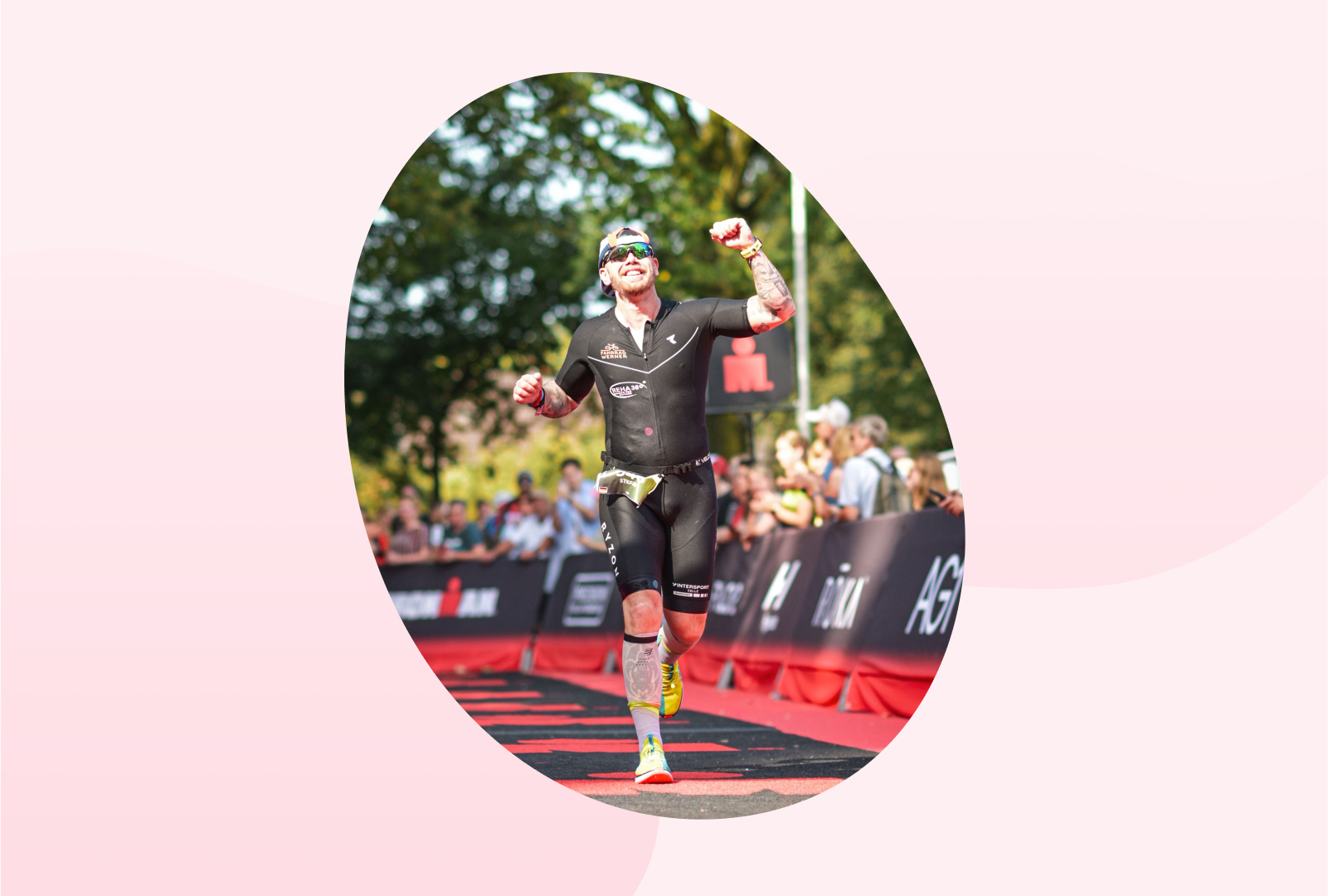

Anschließend erhielt ich noch weitere zwölf Monate Nivolumab, bis Juni 2024. Heute, rund zwei Jahre nach der Erstdiagnose, bin ich tumorfrei. Ich hoffe sehr, dass es so bleibt. Seit Juni 2023 durfte ich wieder sportlich aktiv werden. Um mir ein Ziel zu setzen und mich nicht von der Krankheit unterkriegen zu lassen, beschloss ich, einen Triathlon in der Mitteldistanz zu absolvieren. Am 1. September 2024 war es dann so weit: Ich lief beim Ironman 70.3 in Duisburg über die Ziellinie. Ich bin weiterhin tumorfrei und um das Leben zu feiern, hatte ich mir als Ziel gesetzt am 29. Juni 2025 beim Ironman in Frankfurt (Langdistanz) mitzulaufen und habe dies auch gefinisht.

Die Nachsorgetermine sind jedes Mal eine große seelische Belastung. Die Sorge, dass erneut etwas entdeckt wird, ist immer da. Doch mein Sport hilft mir enorm. Er unterstützt nicht nur die körperliche Bewältigung der Therapie, sondern lenkt auch mental ab. Ich kann nur jedem ans Herz legen: Nehmt die Vorsorge ernst. Ich dachte früher als junger, gesunder Mensch betrifft mich das alles nicht. Heute weiß ich es besser.«

»Ich bin Celina, 20 Jahre alt und habe seit neun Jahren einen Hirntumor (Pilozytisches Astrozytom). Ich habe meine Krankheit also mit 11 Jahren bekommen. Ich habe damals als Rechtshänderin sehr große Probleme gehabt, mit der rechten Hand zu schreiben oder gar sie zu benutzen. Zudem ist im Turnen sehr deutlich geworden, dass ich komische Bewegungen mache, die ich aber gar nicht gemerkt habe oder gar steuern konnte.

Ich war damals mit meiner Mama bei einem MRT Termin, weil mein Kinderarzt schon einen Verdacht hatte. Ich habe immer versucht, das Beste daraus zu machen und immer positiv zu denken, auch wenn das natürlich nicht immer geht. Ich habe damals gar nicht richtig verstanden, was da auf mich zukommen wird und habe noch meiner Mama gesagt: ›Ja, dann mach ich das einfach schnell durch und dann ist es wieder weg‹. Dass es so lange geht, hätte keiner ahnen können. Ich glaube aber durchaus, dass mein positives Denken mir diese ganze Situation deutlich erleichtert hat. Ich habe mir immer gesagt: ›Du schaffst das‹. Ich habe jetzt etliche Jahre Chemotherapie und Chemotabletten-Therapie hinter mir und vermutlich auch noch vor mir. Ich blicke trotz allem was war und zum Teil schiefgelaufen ist zuversichtlich in die Zukunft. Ich bin mir sicher, dass es irgendwann ein Ende für diese Krankheit geben wird.

Ganz wichtig! Ich war mir ganz lange nicht bewusst darüber, dass es okay ist, schlechte Tage zu haben und bei Kopfschmerzen nicht zur Schule oder zur Arbeit zu gehen, aber das ist es. Ich habe einen sehr guten Grund schlechte Tage zu haben, weil ich Krebs habe! Und ich glaube, viele Menschen sind sich dessen einfach nicht bewusst. Man muss nicht immer 100 Prozent geben können, es reichen definitiv auch 60 Prozent oder auch nur 50 Prozent. Hauptsache ist, man gibt immer sein Bestes und sollte immer zufrieden mit seiner Leistung sein, auch wenn man nicht 100 Prozent geschafft hat. Man sollte sich seiner Krankheit auf jeden Fall bewusst werden.

Therapien: Ich habe Chemotherapie (Vincristin und Caboplatin) bekommen, deren Nebenwirkung Schmerzen und Übelkeit waren. , Ich habe mir aber immer wieder bewusst gemacht,dass es Menschen gibt, die mit deutlich mehr zu kämpfen haben. Nach der Chemotherapie habe ich meine ersten Chemotabletten bekommen (Vemuraphenib). Zu der Zeit ist mir das Ausmaß meiner Krankheit noch deutlich mehr bewusst geworden. Ich habe mich äußerlich verändert und hatte noch viel mehr Nebenwirkungen: von Gelenkschmerzen bis hin zur Sonnenallergie. Durch diese Veränderungen habe ich auch ›Freunde‹ verloren und mich schon sehr einsam gefühlt.

Nach der Therapie kam es zu anderen Tabletten, die ich bis heute noch nehme (Trametinib und Dabraphenib). Damit ging es mir deutlich besser als mit Vemuraphenib. Mit den Jahren sieht man eigentlich nicht mehr, dass ich Krebs habe. Trotz allen Komplikationen, die ich hatte, bin und bleibe ich ein Sonnenscheinkind und sehe die Dinge positiv. Die Psychotherapie, die ich seit Jahren mache, hat mir sehr geholfen mit allem umzugehen. Ich gehe sehr gerne dort hin und kann nur empfehlen, sich psychologische Hilfe zu suchen.

Krebsfrei kann ich leider nie werden. Der Tumor ist inoperabel und hat eine genetische Veränderung, sodass er nie komplett verschwinden wird. Bitte werdet euch bewusst, für was ihr trotz der Krankheit dankbar sein könnt. Es ist okay, schlechte Tage zu haben und nicht immer alles auf Anhieb zu schaffen, so wie es gesunde Menschen können. Es ist wichtig, immer sein Bestes zu geben und mutig zu sein. Ich wünsche eine gute Besserung für jeden einzelnen und bleibt weiterhin stark.«

»Im Mai 2010 erhielt ich mit 41 Jahren die Diagnose Brustkrebs. Auch wenn diese Diagnose inzwischen 15 Jahre zurückliegt, erinnere ich mich sehr genau an meine Gefühle damals. Denn für mich stürzte mit der Diagnose wie für so viele von euch, meine kleine Welt ein.

Um die innere Ohnmacht aufzufangen, begann ich sehr rasch aktiv zu werden und unseren Alltag neu aufzustellen und zu organisieren. Das war mir vor allem mit Blick auf meinen Sohn sehr wichtig. Mein Sohn Justin wurde mit einer schweren Mehrfachbehinderung geboren, für ihn bin ich bis heute allein verantwortlich. Um die kommenden Monate der Behandlungen zu überstehen, brauchte ich umfassende Unterstützung und Absicherung von verschiedenen Seiten, die wir zum Glück bekamen. Trotzdem fühlte ich mich oft einsam. Besonders nachts, wenn mein Sohn schlief und ich allein mit meinen Gedanken war, überschlugen sich meine Ängste vor dieser immensen Herausforderung namens Krebs. Einen Partner, der mich in diesen Momenten auffangen konnte, hatte ich nicht.

So begann ich zu schreiben und teilte meine Gedanken sowie die Schritte meiner Behandlung auf dem sozialen Netzwerk WKW. Das Schreiben half nicht nur mir, sondern auch meinem Umfeld: Ich musste nicht jedem einzeln erklären, wie es mir ging, was mir in dieser Zeit sehr schwerfiel. Bereits während der Chemotherapie, den Operationen, der Bestrahlung und dem Beginn meiner Antihormontherapie war mir klar, dass mein Leben nicht mehr wie vorher sein würde. Zwei Jahre später, erhielt ich die Diagnose BRCA2*, was mich erneut erschütterte. Ich ließ mir daraufhin im Juni 2012 die Ovarien entfernen, um das Risiko für Eierstock- und Brustkrebs deutlich zu senken. Seitdem nehme ich an einem intensivierten Früherkennungsprogramm teil, das ich um Haut- und Darmkrebsvorsorge erweitert habe. Das Wissen um die Genmutation hat mir sehr zu schaffen gemacht. Die Diagnose BRCA2 erschütterte mich zutiefst und ich brauchte gut ein Jahr, um dieses Testergebnis psychisch zu verarbeiten. Doch ich sehe darin auch eine Chance: Ich kann dem Krebs im besten Fall einen Schritt voraus sein. Das Thema Krebs wird mich auf Lebenszeit begleiten…

Auch bei dieser Diagnose half mir das Schreiben, mit meinen Ängsten, um meine Gesundheit und unsere unsichere Zukunft umzugehen. Aber auch meine immense Wut auf diese frustrierende Lebenssituation, in der ich steckte, konnte ich auf diesem Weg verarbeiten und loslassen. Ich wollte aber kein Opfer der Umstände sein, sondern das Beste für meinen Sohn und mich erreichen. Das Leben bietet viel zu viele schöne ›Konfetti-Momente‹, als sich vor lauter Angst vor dem, was morgen sein könnte, zu verstecken!

Im Mai 2013 begann ich als eine der ersten Frauen im deutschsprachigen Raum öffentlich über meine Krebserkrankung zu bloggen. Das war der Grundstein für meine heutige Website und meine Social-Media-Präsenz. Durch das öffentliche Schreiben konnte ich nicht nur meiner eigenen Geschichte eine Stimme geben, sondern auch vielen anderen Krebsbetroffenen. Heute darf ich das tun, was mich erfüllt: Mein Wissen, meine Erfahrungen und mein Herzblut in einen größeren Zusammenhang stellen – für Menschen, die an Krebs erkrankt sind. Was einst aus einer persönlichen Motivation entstand, ist gewachsen: Ich begleite Workshops, gebe Impulse in Vorträgen, wirke in Beiräten mit, unterstütze redaktionell, gestalte Inhalte mit und schreibe in Büchern mit. Nicht, weil ich alles weiß, sondern weil ich weiß, wie wichtig es ist, gehört, gesehen und gestärkt zu werden.«

»Huhu, ich bin Anni, 30 Jahre jung und ich habe Ende Januar 2025 die Diagnose Brustkrebs bekommen. Zwei Tumore links – schnell wachsend und bösartig, ein Lymphknoten befallen. Nachdem ich nach Weihnachten einen Knoten ertastet hatte, brauchte ich knappe zwei Wochen, bis ich den Schritt zu meiner Frauenärztin ging. Sie vermittelte mich sofort an einen Spezialisten und zur Sonografie. Er ergriff schnellstmöglich alle Maßnahmen und leitete mich zur Mammografie und Biopsie weiter. Nach der Diagnose ging alles super schnell. Vier Wochen danach erhielt ich den ersten von insgesamt 16 Cocktails. Parallel läuft die Hormontherapie. Wenn ich im Sommer mit der Chemo durch bin, steht die OP an und danach eventuell noch Bestrahlung.

Die Diagnose ließ die Welt stillstehen und irgendwie steht sie das auch immer noch … Während der ganzen Arzttermine funktionierte man, mittlerweile, holen einen die Emotionen doch immer mal wieder ein. Den Mut verliere ich aber nicht und der Glaube daran, am Ende des Jahres gesund ins nächste Jahr feiern zu können, bleibt. Trotz Tränen, Glatze und Schwäche verschwindet mein Lachen jedoch nicht und meine Liebsten geben mir unheimlich viel Kraft. Außerdem stupsen mich meine drei Fellnasen immer wieder in eine positive Richtung, wenn ich doch mal zu viel Schwarz sehe. 🐕🐱 Ich habe dem Untermieter in mir die fristlose Kündigung ausgesprochen und der Auszug ist bereits geplant. 💪🏼«

»Ich bin Sophia und mit 25 Jahren wollte ich mir, nach jahrelanger Einnahme der Antibabypille, eine Spirale einsetzen lassen. Meine Gynäkologin riet mir, die Pille abzusetzen und den Zyklus zwei bis drei Monate ohne Pille zu beobachten. Nach drei Monaten war dann der Kontrolltermin. Dabei wurde eine Zyste am Eierstock entdeckt. Beim Entfernen der ›harmlosen‹ Zyste via Laparoskopie, wurde Gewebe am Eierstock entdeckt, welches dort nicht hingehörte. Wie sich herausstellte, waren dies kleine Borderlinetumore (Vorstufe von Krebs). Diese wurden mittels einer weiterer OP entfernt. Die Ärzte rieten mir, engmaschig beobachten zu lassen ob es zu weiterem Wachstum kommt. Leider war dies der Fall. Es wuchsen nicht nur neue Vorstufen, sondern sie entwickelten sich auch zu einem Ovarialkarzinom. Ich wurde insgesamt sechs Mal innerhalb eines Jahres operiert.

Schlussendlich wurde eine Hysterektomie durchgeführt. Eierstöcke, Eileiter und Gebärmutter wurden durch einen großen Bauchschnitt entfernt. Dabei wurde meine Blase verletzt und ich lief vier Wochen mit einem Dauerkatheter herum. Von meinen Zukunftsplänen bezüglich eigener Kinder musste ich mich nun auch verabschieden. Viel Zeit zum Nachdenken blieb mir nicht, denn es folgte anschließend eine Chemotherapie mit sechs Zyklen Paclitaxel und Carboplatin. Ich bin in dieser Zeit durch die tiefsten Abgründe meines Lebens gegangen. Mein Mann und meine Familie waren jedoch immer an meiner Seite, wofür ich sehr dankbar bin. Nun blicke ich mit einem anderen Auge auf das Leben. Durch die Reha in Bad Oexen bin ich wieder auf die Beine gekommen. Anschließend habe ich das Leben genossen und bin viel gereist und habe Sachen getan, die mir Freude bereiten. Nun, ein halbes Jahr nach dem Ende der Chemotherapie, war heute mein erster Arbeitstag. Ich bin sehr dankbar, dass ich das erleben darf, wieder gesund bin und hoffentlich bleibe. Ich möchte allen Betroffenen Mut machen: Ihr schafft das! ❤️«

»Mein Name ist Clara und am 27. Februar 2024, 17 Tage nach meinem 20. Geburtstag, begann ganz plötzlich mein Leben mit Krebs. Ich hatte eben erst meine Ausbildung als Notfallsanitäterin begonnen, als ich wegen einer, seit einigen Wochen anhaltenden Erkältung, meine Hausärztin aufsuchte. Sie schickte mich zum Röntgen, um eine Lungenentzündung auszuschließen und von da an nahm das Schicksal irgendwie seinen Lauf...An diesem Tag wurde ich direkt vom Professor der Radiologie mit dem Verdacht des Lymphoms konfrontiert. Es wurde mir allerdings Hoffnung gemacht, dass das am Ende alles gut ausgehen würde, weil das Lymphom inzwischen gut therapiert werden kann. Zu diesem Zeitpunkt ging es mir schlecht, aber auf Krebs wäre ich nie gekommen. Es folgten einige CT-Untersuchungen und eine Biopsie. Durch diese Untersuchungen wurde der Verdacht bestätigt - metastasiertes Hodgkin-Lymphom. Um meinen Kinderwunsch für die Zukunft zu sichern, entschied ich mich für die Kryokonservierung von Eizellen und eine Antihormonspritze, die mich mit gerade einmal 20 Jahren in die Wechseljahre versetzte. Das alles war sehr schwierig für mich und immer wieder musste ich mich Dingen stellen vor denen ich Angst hatte oder die ich nie im meinen Leben erleben wollte. Nach diesen Vorbereitungen ging die Chemotherapie los. Insgesamt bekam ich sechs Zyklen, wo jeder Zyklus im dreiwöchigen Rhythmus stattfand. Jeder Zyklus umfasste vier Tage Chemotherapie. Unter der Therapie sah auch alles gut aus. Die Nebenwirkungen waren da, aber ich lebte mein Leben doch recht gut und auch weiterhin oft glücklich.

Mit meiner Mutter und meinem Partner an meiner Seite vergingen die Chemotherapien schnell und ich konnte am Leben teilhaben. Nach der Chemo hatte ich einen minimalen Restbefall, der 15 Bestrahlungen erhalten sollte und dann, versprach mir mein Onkologe, sei alles wieder gut. Ich war guter Dinge und begann sogar meinen Rettungssanitäter über eine Onlineschule in Brandenburg. Ich machte die Bestrahlung, aber das anschließende PET-CT offenbarte die Katastrophe: Ich hatte mehr Krebsgewebe als zuvor. Es wurden zwei Stanzbiopsien gemacht, um sicherzustellen, dass wir vom selben Krebs redeten. Im November 2024 bekam ich dann die Diagnose primärmediastinales B-Zell Lymphom. Es war nun ein anderer Krebs. Niemand weiß ob dieser vielleicht schon vorher da war. Ich bekam wieder eine Chemotherapie. Sie war härter als alle anderen und ich glaubte wirklich, dass ich nicht wieder auf die Beine kommen würde. Die Chemo zeigte leider auch keine Wirkung und langsam gingen mir die Optionen aus. Eine Option blieb mir noch. Die CAR-T-Zell-Therapie, eine spezielle Immuntherapie, aus körpereigenen weißen Blutzellen. Bis zum Beginn der CAR-T-Zell-Therapie bekam ich, als Überbrückung, eine andere Immuntherapie. Im Februar 2025 war es dann soweit: Drei Tage vor meinem 21. Geburtstag bekam ich die Zellen, welche meinen Krebs endgültig bekämpfen sollten. Alles lief soweit auch nach Plan, allerdings bewies das PET-CT etwas anderes. Ich leuchtete immer noch. Heute sitze ich hier und warte auf das Ergebnis der letzten Biopsie. Ich habe Angst vor jedem weiteren Tag, den ich mit dieser Krankheit leben muss. Ich wünsche mir nichts sehnlicher als gesund werden und wie viele andere junge Menschen einfach das Leben zu genießen und mit meinem Partner glücklich sein zu dürfen!

Nach scheinbar unendlichem Warten, Bangen und Hoffen, wurde mir im Mai 2025 mitgeteilt, dass ich mich in metabolischer Vollremission befinde. Mein letzter therapeutischer Strohhalm, die CAR-T-Zell-Therapie hat ganze Arbeit geleistet. Jetzt kann ich endlich in mein altes neues Leben starten.«

»Mein Name ist Elke. Im Jahr 2000 erkrankte ich an Brustkrebs. Damals war ich 41 Jahre alt. Ich hatte einen triple-negativen Tumor in der linken Brust, der 2,2 cm groß war. Die Diagnose Brustkrebs war wie ein Faustschlag ins Gesicht. Mein ganzes Leben geriet in Schieflage, denn nichts war mehr wie zuvor. Kurze Zeit nach der Diagnose bekam ich aufgrund der Tumorart eine neo-adjuvante Chemotherapie. Diese empfand ich als extrem anstrengend und hart. Zum Ende der Chemotherapie wurde auch eine genetische Testung gemacht. Dabei wurde festgestellt, dass ich den Gendefekt BRCA1 habe, der mich zur Hochrisikopatientin für ein Rezidiv macht. Ich entschied mich daraufhin zur Risikominimierung für eine prophylaktische Mastektomie beider Brüste und ließ mir außerdem die Eierstöcke entfernen. Dadurch wurde ich in die Wechseljahre katapultiert. Auch wenn die Chemotherapie mein Leben gerettet hat und ich seitdem krebsfrei bin, hat sie dennoch ihre Spuren hinterlassen. Ich fühle mich oft, als wäre ich viele, viele Jahre gealtert. Der Hormonentzug bringt ebenfalls Beschwerden mit sich, von denen ich dachte, sie würden erst kommen, wenn ich sehr viel älter bin. Mein Lebensoptimismus hat mir die Erkrankung jedoch nicht genommen. Ich bin jedoch vorsichtiger und ernsthafter geworden. Ich weiß, wie wertvoll Freunde und Familie sind und lebe bewusster. Ich habe neue Freundschaften geschlossen, aber auch erfahren, dass Freunde auf dem Weg der Erkrankung verloren gehen können.

Während meiner Erkrankung habe ich tolle Unterstützungsprogramme kennengelernt. Zum Beispiel die Deutsche Krebshilfe, die fachlich fundiert und trotzdem gut verständlich über die Erkrankung und die Therapiemethoden aufklärt, sowie die Schminkseminare der DKMS, die ich ebenfalls richtig klasse fand. Ein Bild zeigt mich bei einem Fotoshooting von ›Recover your Smile‹, einem Verein, der Betroffene professionell und mit viel (Selbst)Liebe fotografiert. Auf das entstandene Foto bin ich unglaublich stolz, denn es zeigt: ›Ich bin noch hier, ich bin schön!‹ Es gibt so viele tolle Initiativen und engagierte Menschen in der Krebshilfe. Ihnen kann ich gar nicht genug Danke sagen.

Inzwischen berate auch ich Betroffene während und nach der Erkrankung. Ich bin in der Frauenselbsthilfe aktiv und habe einen eigenen Podcast, der Betroffene aufklären und begleiten soll. Er heißt ›Anton und ich‹.«

»Mein Name ist Janine, ich bin 44 Jahre alt und habe im Februar 2025 erfahren, dass ich Brustkrebs habe. Alles fing mit einem kleinen Knoten an. Ich spürte ihn selbst unter der Dusche. Da meine Brüste immer vor der Periode sehr schmerzhaft sind, hab ich mir erst mal keine Gedanken gemacht und wollte warten, bis die Periode vorbei ist. Der Knoten ist aber geblieben. Im Januar habe ich dann einen Termin bei den Discovering Hands in Berlin gemacht. Die Medizinisch-Taktile Untersucherin hat sich eine Stunde Zeit für die Brustuntersuchung genommen. Sie war sich aber unsicher und riet mir zu einer Sonographie. Zwei Wochen später war ich bei der Sonographie und habe die Information bekommen, dass es ein Tumor ist. Mit diesem Wissen sollte ich mich so schnell wie möglich in einem Brustzentrum vorstellen. Direkt am nächsten Tag habe ich dort einen Termin für die Mammographie und die Biopsie bekommen. Ich war sehr dankbar, dass das alles so schnell ging. Danach hieß es wieder eine Woche warten. Bei dem Auswertungsgespräch bekam ich die Gewissheit, dass es Brustkrebs ist. Die Ärztin hat mir erklärt, dass er Hormonrezeptoren hat und wir somit gleich mit einer Antihormontherapie anfangen um den Tumor ›auszuhungern‹.

In den vier Wochen bis zur Operation wurde ein CT und eine Knochenszintigraphie gemacht, um Metastasen auszuschließen. Bis auf eine Zyste in der Leber, waren die Untersuchungen unauffällig. Am 12. März 2025 war die brusterhaltende Operation, bei der Tumor und Wächterlymphknoten entfernt wurden. Der pathologische Befund des Tumors nach der Operation hat ergeben, dass eine alleinige Bestrahlung nicht ausreicht. Aufgrund der hohen Wachstumsrate, der Aggressivität des Tumors und meines Alters wurde entschieden, dass eine Chemotherapie notwendig ist. Diese Diagnose habe ich Ende März erhalten – seitdem befinde ich mich in der Chemotherapie.

Das alles ist innerhalb von vier Wochen passiert und ging so schnell, dass es kaum möglich war, lange darüber nachzudenken. Ich bin dankbar, dass alles so schnell ging, eine Untersuchung nach der anderen kam und dass alles erstmal so gut funktioniert hat. Ich bin aber zuversichtlich, voller Hoffnung und habe noch ganz viel Kraft für den weiteren Weg. Ich bin Ehefrau sowie Mama von zwei großen Kindern und dankbar für die Liebe und Unterstützung meiner Familie und Freunde.«

»Ich bin Jacqueline, 24 Jahre alt und 2023 erhielt meine geliebte Oma die Diagnose metastasierter Darmkrebs. Da ich bei meinen Großeltern aufgewachsen bin, sind diese für mich wie meine Eltern und deswegen spielt meine Oma eine zentrale Rolle in meinem Leben.

Als ich von ihrer Krebserkrankung erfahren habe, ist für mich eine Welt zusammen gebrochen. Meine Oma hatte Blut im Stuhl und Schmerzen. Ihr HB-Wert war damals nur noch bei fünf. Sie bekam Bluttransfusionen und ein paar Tage später eine Darmspiegelung. Diagnose: Rektumkarzinom. Die Diagnose war ein Schock für unsere ganze Familie. Wir wussten nicht, ob sie die Chemotherapie und die vielen Operationen überstehen würde. Es folgte die erste Runde Chemotherapie mit anschließender Bestrahlung. Im Mai 2024 wurde der Tumor komplett entfernt. Danach folgte eine weitere Runde Chemotherapie. Besonders schlimm war es, als sie mit der Chemo-Pumpe nach Hause kam. Diese drei Tage waren die schwersten, weil sie so schwach war, kaum Kraft hatte und wir nicht wussten wie wir ihr helfen sollten. Wir konnten nur da sein.

Ein Kontroll-CT der Lunge zeigte zwei Metastasen. Sie wurden durch die Chemo-Pause immer größer und man entschied sich diese zu entfernen – zum Glück mit Erfolg. Die letzte Lungen-OP war ein Moment der absoluten Unsicherheit – wir wussten nicht, ob sie es schaffen würde. Diese Angst war kaum auszuhalten. Aber danach war Oma endlich ›krebsfrei‹. Im November 2024 wurde wieder ein Kontroll-CT durchgeführt, auch da war alles in Ordnung. Die nächste Kontrolle war im März 2025. Aktuell besteht der hochgradige Verdacht auf ein Rezidiv in der Lunge. Wir hoffen und beten dass alles gut geht. ❤️

Wer mir immer wieder neue Hoffnung schenkt, ist mein Opa. Er ist unser Fels in der Brandung und schafft es, in allem etwas Positives zu sehen, selbst wenn es aussichtslos erscheint. Auch die offene Gespräche mit meiner Oma haben mir geholfen. Wir hatten schon immer eine sehr enge Bindung und können über alles reden. Diese Gespräche haben mir Kraft und Halt gegeben, genauso wie der Rückhalt meiner Familie.«

»Mein Name ist Linda, ich bin 45 Jahre alt, Mama zwei Töchter und habe 2022, mitten in der Realisierung meiner Selbstständigkeit als Yoga- und Meditationslehrerin, die Diagnose chronisch-lymphatische Leukämie (CLL) erhalten. Im Sommerurlaub 2022 auf Kreta, zusammen mit meiner Mutter und meinen damals 7- und 9-jährigen Töchtern, merkte ich, dass es sich bei meinen Beschwerden um etwas Ernsteres handeln müsse. Kurz darauf, nur wenige Wochen nachdem ich mich gerade selbstständig gemacht hatte, erhielt ich die Diagnose chronisch-lymphatische Leukämie (CLL). Nach dem ersten Schock und den Krankenhausaufenthalten lernte ich, dass man mit dieser Krankheit gut und lange leben könne. Ich begann, meine Selbstständigkeit als Yoga- und Meditationslehrerin weiter auszubauen – mit Hoffnung und Zuversicht. Doch keine 14 Monate später folgte der nächste, größere Einschnitt: Die CLL mutierte während der Erstlinientherapie durch die sogenannte Richter-Transformation in ein ungleich aggressiveres diffus-großzelliges B-Lymphom. Die Prognosen verschlechterten sich drastisch, und eine Stammzellentransplantation wurde unumgänglich.

Heute befinde ich mich in der Charité Berlin, eine Woche nach der Transplantation. Um eine Abstoßung zu verhindern, wurde mein Immunsystem heruntergefahren und ich befinde mich in Isolation. Ich glaube, es ist ein natürliches Bedürfnis des Menschen, ein so einschneidendes Erlebnis in eine sinnvolle Erzählung zu verpacken – mit einem Höhepunkt und einem hoffentlich positiven Ausgang: dem langen und gesunden Leben! Auf diesem beschwerlichen Weg, zwischen Euphorie und Depression, zwischen der fast brutalen Schönheit der kleinen Dinge und dem Bewusstsein der Fragilität des Lebens, finde ich Wunder: die Momente mit geliebten Menschen, die Sonne auf meiner Haut, den Duft von Zitronenmelisse. Meine Krankheit hat mich gelehrt, Vertrauen in meinen phänomenalen Körper zu haben. Sie hat mir tiefe Dankbarkeit geschenkt – gegenüber meinem Spender und den Menschen in meinem Umfeld, die mir täglich so viel Solidarität entgegenbringen. Ich gebe mich dem Weg der Heilung hin und empfinde Demut vor der verflixten Schönheit dieses Lebens – unabhängig von seiner Länge.«

»Mein Name ist Tanja. Ich bin Tochter und Angehörige, ausgebildete OP-Schwester (OTA), ›Yoga und Krebs‹-Trainerin, Onkolotsin und arbeite im Bereich der Forschung (unter anderem für Krebsmedikamente). Privat ist der Krebs durch die Erkrankung meiner Mama in mein Leben getreten.Im Sommer 2019 begann meine Mama unter ständigem Nasenbluten und einer seltsamen Verfärbung am Nasenrücken zu leiden. Besorgt ging ich mit ihr zum HNO-Arzt, der uns sofort in die nächstgelegene Uniklinik überwies. Dort wurde schnell ein Plattenepithelkarzinom in der rechten Nasenhöhle diagnostiziert.Die vorgeschlagene Therapie war brutal und schonungslos: Amputation der Nase und anschließende Chemotherapie. Meine Mama war schockiert und völlig überfordert von der Schonungs- und Empathielosigkeit, mit der die Ärzte mit ihr kommunizierten. Obwohl ich durch meine Arbeit bereits Kontakt zu vielen Krebspatient:innen hatte, fühlte ich mich anfangs sehr hilf- und machtlos.

Doch ich entschied schnell, dass ich ein aktiver Teil der Behandlung meiner Mama sein wollte, und absolvierte, zu meinen bestehenden Kenntnissen, eine Zusatzausbildung zur Onkolotsin.Wir holten uns eine Zweitmeinung ein und entschieden uns gegen die Amputation und für eine Bestrahlung mit anschließender Chemotherapie. Gleich zu Beginn der Behandlung ließen wir, auf mein Drängen hin, einen Port einsetzen, um keine Zeit zu verlieren, falls die Nahrungsaufnahme zum Problem werden sollte. Oft können Patient:innen, die im HNO-Bereich bestrahlt werden, für längere Zeit keine feste Nahrung zu sich nehmen. Eine Ernährung über den Port kann in dieser Zeit eine wertvolle Unterstützung sein.Durch die Bestrahlung und anschließende Chemotherapie bildete sich der Tumor vollständig zurück. Mein Wissen über Therapie, Nachbehandlung und Begleitung war in dieser Zeit eine große Hilfe für meine Mama. Es gab nicht nur mir, sondern auch ihr als Patientin, viel Sicherheit und Selbstbestimmtheit in der Therapie. Der größte Vorteil war jedoch unser Mehrgenerationenhaus, in dem wir den Alltag, die Pflege und die Genesung gemeinsam mit meinen Kindern bewältigen konnten.Meine Mama war nach der Behandlung zwei Jahre tumorfrei und wir hatten nochmal eine schöne gemeinsame Zeit. Im April 2022 erhielten wir jedoch die Diagnose eines rezidivierenden Glioblastoms. Uns war leider sofort klar, was das bedeutete. Am 25. Juli 2022 verstarb meine Mama in unserem Beisein.Ich bin unendlich dankbar für unsere Familie, den Halt und die Unterstützung, die wir meiner Mama geben konnten, und auch für das Wissen, das ich mir aneignen konnte. Damit konnte ich nicht nur meiner Mama, sondern auch vielen anderen Krebspatient:innen helfen.Nach dem Tod meiner Mama habe ich erst einmal eine Pause in der direkten Unterstützung von Onkologiepatient:innen eingelegt, um selbst wieder Kraft zu bekommen. Und das ist auch okay so. Denn ich kann anderen nur helfen, wenn ich selbst in meiner eigenen Kraft bin.«

»Mein Name ist Jenny, ich bin alleinerziehend, verwitwet und nun, mit nur 34 Jahren, an Brustkrebs erkrankt. Am 26. Juli 2024 habe ich selbst eine Beule in meiner linken Brust ertastet. Völlig panisch bin ich am nächsten Tag (Samstag) ins Krankenhaus gefahren. Ein Gynäkologe machte einen Ultraschall und sagte mir: ›Ja da ist was, bitte gehen sie zu Ihrem Frauenarzt.‹

Da dieser seine Praxis ausgerechnet in diesem Moment wegen Renovierungen geschlossen hatte, fuhr ich am Montag direkt ins Brustzentrum der Klinik.

Es folgten Stanzbiopsie … Mammographie … Sonographie … alles noch nie gehört oder gemacht. Aber an diesem Tag war es soweit. Ich werde die Worte der Ärztin in der Radiologie, die die Stanzbiopsie durchführte, niemals vergessen ›Ich möchte mich gerne irren, aber es sieht nicht so gut aus.‹

Einige Tage später bekam ich den Anruf mit der Bestätigung. Ich habe Brustkrebs. Ich? Echt jetzt?

Meine Gedanken liefen einen Marathon: ›Ich brauche eine Chemotherapie. Ich werde meine Haare verlieren. Oh mein Gott, ich verliere meine langen Haare.‹ Voller Demut bin ich zum Friseur gegangen und habe mir ganze 40 cm meiner Haare abschneiden lassen und sie an Krebspatient:innen gespendet.

Alles ging ganz schnell. Wenige Tage später bekam ich auch schon meine erste Chemo. 16 an der Zahl. Zunächst bekam ich, im Abstand von zwei Wochen, insgesamt vier mal Epirubicin und Cyclophosphamid. Die allererste war furchtbar und hat mich komplett aus dem Leben gebeamt. Es wurde, zum Glück, von Mal zu Mal besser. Danach bekam ich jede Woche Paclitaxel und Carboplatin. 12 sollten es sein.

In der Zwischenzeit bekam ich das Ergebnis der genetischen Testung. Ich wurde positiv auf die BRCA1 Genmutation getestet. Die Welt brach für mich komplett zusammen. Meine Brüste sind tickende Zeitbomben und werden es auch immer sein. Meine Eierstöcke auch. Die Empfehlung: Mastektomie beidseitig und Entfernung der Eierstöcke.

Sehr schnell hatte ich für mich entschieden, dass ich beides machen lassen möchte. Die Chemo lief noch immer, eine Zeit die endlos schien. Ich hatte starke Nebenwirkungen wie Gelenkschmerzen, Polyneuropathie, Lähmungserscheinungen im linken Arm und ein allgemeines Schwächegefühl. Da sich bereits nach der neunten Gabe eine Komplettremission einstellte, wurde auf die Gabe der letzten drei Chemotherapien verzichtet. Das war Ende Dezember 2024. Am 15. Januar 2025 wurde, auf meinen Wunsch, mein Wächterlymphknoten entfernt. Er sah immer unauffällig aus und das war er zum Glück auch. Danach stand mir die Mastektomie bevor.

Ich hatte noch nie vor irgendetwas solche Angst in meinem Leben wie vor dieser Operation. Die Angst vor der Narkose war nach der ersten, kleinen Operation etwas weniger, aber je näher der Moment kam, meine Brüste zu verlieren, umso ängstlicher wurde ich. Viele Gedanken schwirrten durch meinen Kopf. ›Wie wird es wohl danach sein? Spüre ich meine Brüste nicht mehr? Werden sie so aussehen, dass ich damit leben kann? Sie werden auf jeden Fall kleiner sein. Ok, das muss ich dann akzeptieren.‹ Am 12. Februar 2025 war es soweit. Ich ließ mir beide Brüste entfernen und direkt wieder aufbauen. Statt einem D-Körbchen habe ich nun nur ein C-Körbchen. Aber dafür sehen sie wunderschön aus. Die Ärztin hat wirklich tolle Arbeit geleistet. Ich bin sehr zufrieden. Auch die Heilung verläuft sehr gut. Besser als ich je gedacht hätte. Leider wurde doch ein kleiner Rest vom Tumor gefunden, weshalb ich jetzt ein Jahr lang Tabletten einnehmen muss. Olaparib heißt der Wirkstoff. Ende April lasse ich die letzte Operation durchführen. Die Eierstöcke und Eileiter werden entfernt.

Mein Weg ist noch nicht zu Ende, aber ich bin zuversichtlich mein Leben zurück zu bekommen. Ich werde nie wieder die ›alte‹ Jenny sein, aber ich werde die ›neue‹ Jenny noch mehr lieben und akzeptieren weil sie so viel durchstehen musste. Ich bin stolz auf mich!«

»Mein Name ist Katja und mit gerade einmal 19 Jahren, musste ich meinen Vater während seiner Krebserkrankung begleiten. Neben weiteren Krebsbetroffenen im engsten Familienkreis stehe ich nun seit 2023 auch meiner Mama während ihrer mittlerweile zweiten Krebserkrankung zur Seite.

Ich war gerade mitten im Erwachsenwerden, als mein Vater eines Tages Einblutungen an seiner Haut entdeckte. Ich war damals schon in einer Ausbildung im medizinischen Bereich und bat ihn, das unbedingt abzuklären. Einige Tage später musste er zum Onkologen. Allein das Wort machte mir so große Angst – und dann nahm alles seinen Lauf. Viele Termine, dabei auch eine Knochenmarkbiopsie, und dieses Warten trieben mich psychisch an den Rand des Wahnsinns. Da meine Eltern getrennt waren, war für mich klar, dass ich meinen Papa begleite, seine Hand halte und ihm Kraft gebe. Dieser Tag hat so viel Trauer in mir hervorgerufen, weil ich mit den Worten der Ärztin plötzlich den Tod vor meinen Augen sah – Hochdosis-Chemotherapie, Stammzelltransplantation, Ganzkörperbestrahlung.

All dies erfolgte in einer Geschwindigkeit, mit der ich manchmal nicht mehr mitkam. Wir redeten viel weniger über die unschönen Dinge und viel mehr über das, was uns glücklich machte. Wir brauchten viel Positivität – hielten einander fest. Ich lebte damals schon 600 Kilometer weit weg von ihm, was das Besuchen schwer machte. Aber ich nahm mir Zeit, um da zu sein und auch meine Wunden zu verarbeiten. Der erste Teil der Behandlung, die Chemotherapie, verlief ganz zur Zufriedenheit der Ärzte. Es folgte die Bestrahlung. Nach den ersten paar Bestrahlungen ging er plötzlich nicht mehr ans Telefon. Ich ahnte das Schlimmste und hoffte das Beste. Aber alles kam so wie wir es niemals gewollt, gewünscht oder erhofft hatten. Sein Körper hatte massiv abgebaut, er entwickelte eine Abstoßung der neuen Zellen und brauchte zudem weiße Blutkörperchen.

Ich begab mich auf die emotionalste Reise meines Lebens. Ich stand ihm bei, spendete wieder und wieder weiße Blutkörperchen, stimulierte mich mit Spritzen, nahm alles in Kauf, um sein Leben zu retten. Ich klammerte mich wortwörtlich an jeden verdammten Strohhalm. Ich gab alles für ihn, was am Ende leider nur bedingt Besserung brachte. Am 26. Dezember 2007 musste ich meinen Papa gehen lassen. Er hat einen Teil meines Herzens mitgenommen, aber mir so unglaublich viel Mut und Stärke dagelassen. Dieser Mut und meine Empathie trieben mich an, mich in diesem Bereich der Medizin weiterzubilden. Also lernte ich und sog alles auf, um mein Ziel möglichst fokussiert zu erreichen.

Heute arbeite ich mit viel Herzblut in der Strahlenklinik und unterstütze so Menschen dabei, diese Erkrankung zu überstehen. Diese Arbeit ist meine Berufung, denn sie ist so viel mehr als das Drücken von Knöpfen um eine Bestrahlung auszulösen. Dabei denke ich jeden Tag an ihn und diese Nähe lässt mich das alles nie vergessen, weil ich weiß, wie es anfühlt beizustehen und all das durchzustehen.

Man könnte meinen, jetzt endet meine Geschichte. Leider nein, denn der Krebs begleitet mich gefühlt mein ganzes Leben. Ich verlor meinen Onkel an einem myeloblastischen Syndrom, mein Opa starb lange Zeit vor meiner Geburt an Krebs, und meine Tante überlebte Brustkrebs. Sie alle sind Helden im höchsten Maße.

Nachdem meine Tante bereits an Brustkrebs erkrankt war, erhielt im August 2023 auch meine Mama die Diagnose Brustkrebs. Sie wurde operiert und dann bei mir in der Klinik bestrahlt. Sie hat das alles gut gemeistert und dank meines Wissens aus der Strahlentherapie und klaren Therapieoptionen konnte ich ganz anders für sie und auch mich da sein. Also gingen wir … gemeinsam Hand in Hand diesen Weg und haben es überwunden. Durch diese lange Reise mit dem Krebs an meiner Seite habe ich mein Bewusstsein für das Leben absolut priorisiert und bin jeden einzelnen Tag dankbarer für die kleinsten Kleinigkeiten.

Nach zwei Jahren Ruhe und etwas Entschleunigung, müssen meine Mama und ich weiter kämpfen. Blutveränderungen haben uns wieder zum Onkologen geführt – wieder stark sein, schwach sein, weinen, hoffen und positiv bleiben. Es gibt keine Ruhe. Nun ist es Morbus Waldenström (eine unheilbare Leukämieform) und der erste Zyklus Chemo beginnt bald.

Meine Familie besteht für mich aus wahren Helden – so wie ihr es auch seid! Ich schicke allen Kraft, Hoffnung und wünsche euch, dass ihr immer genügend Menschen um euch habt, die euch auffangen und Stärke geben – bei denen ihr auftanken könnt. Das Leben ist da, um gelebt zu werden – mit allem, was einem begegnet. Gebt nicht auf. Eure Katja ♥️«

»Ich bin Sabrina, 43 Jahre alt und wohne in der Schweiz. Am 18. September 2024 bekam ich die Diagnose CIN 3-Gebärmutterhalskrebs*, Charly Cervix, wie ich ihn nenne. Alles begann mit dem ›normalen‹ Krebs-Abstrich, den ich regelmäßig alle drei Jahre machen ließ. Doch dieses Mal war das Ergebnis auffällig. Nach drei Monaten wurde der Abstrich wiederholt und war erneut auffällig. Deshalb hatte ich am 02. August 2024 eine Kolposkopie: Befund Pap IIID2 / HPV 16 positiv.

Langsam aber sicher wurde mir klar, um was es sich hier eigentlich handelt. Zuvor war ich mehr oder weniger in einer Schockstarre und konnte das alles nicht fassen, nicht wirklich greifen. Noch nie zuvor hatte ich mich jemals mit dem Thema Krebs befasst. Ich sog alles auf, was ich zum Thema fand, informierte mich über alle möglichen Kanäle und wollte ›vorbereitet‹ sein. Am 09. September 2024 erfolgte dann die Konisation. Am 18. September 2024 bekam ich dann auf leider sehr unschöne Art die Diagnose mitgeteilt. Erst da wurde mir klar, was mit mir und meinem Körper passiert ist und was noch passieren wird. Und ich merkte, dass man auf das, was folgt, nie ›vorbereitet‹ sein kann. Am 01. Oktober 2024 fand schließlich die Hysterektomie via Laparotomie (Bauschnitt) inklusive Entfernung der beiden Wächterlymphknoten rechts und links statt. Die OP verlief gut und nach einer Woche im Spital war ich wieder zu Hause. Die Genesung brauchte mehr Zeit als gedacht, aber ich war froh, jeden Tag eine Besserung erkennen zu können. In dieser Zeit begann ich, mich mehr mit meiner Ernährung und den positiven Effekten von Sport auseinanderzusetzen. Eine weitere OP zur Entfernung des Gewebes und weiteren Lymphknoten habe ich, nach Einholung einer Zweitmeinung, abgelehnt. Bis heute bereue ich diesen Entscheid nicht. Erst kürzlich hatte ich die erste Kontrolle mit Krebsabstrich und Ultraschalluntersuchung bei meinem Gynäkologen. Auf diesen Bescheid warte ich aktuell noch. Das Warten ist und war für mich immer das Schlimmste an dieser Zeit.

Während der Zeit meiner Erkrankung durfte ich verschiedene Bekanntschaften mit anderen Betroffenen machen. Das hat mir sehr geholfen und ich bin heute sehr dankbar dafür. Ich gehe offen mit meiner Geschichte um und habe nie ein Geheimnis daraus gemacht. So hoffe ich, auch anderen Frauen damit helfen zu können oder ihnen zumindest in Erinnerung zu rufen, wie wichtig regelmäßige Vorsorgen und Kontrollen sind.

Zu Beginn war ich selbst sehr überfordert mit der Situation und wusste zum Teil nicht, woher ich all die Informationen bekomme, die meine Fragen beantworten können. Heute kann ich selbst schon viele Fragen beantworten, die mir von Betroffenen oder Angehörigen gestellt werden. Auch bin ich froh, dass ich aktuell mein ›altes‹ Leben wieder zurück habe, obwohl es nie wieder so sein wird, wie es mal war. Ich schätze gewisse Sachen mehr, genieße sie anders und versuche so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie und Freunden zu verbringen. Trotz allem lasse ich mich nicht unterkriegen, mache Ausflüge, Ferien oder Unternehmungen und erlebe die Dinge, die mir Freude bereiten, einfach bewusster. Ich bin dankbar, dass es für den Moment ›gut‹ ist und hoffe, dass es auch so bleibt: Mein Leben mit Charly Cervix.«

»Ich bin Banu, 43 Jahre alt, komme aus Hamburg und liebe meinen Job als Flugbegleiterin. Ich liebe das Leben, die Freiheit, das Reisen. Doch dann kam der Moment, der alles veränderte.

Damals im Jahr 2022, ich war grade 40 Jahre alt und meine eine letzte Vorsorgeuntersuchung lag erst drei Monate zurück, tastete ich eine kleine, harte Erbse in meiner rechten Brust. Sofort war da dieses mulmige Gefühl, denn meine Mutter war bereits an Brustkrebs verstorben. Ich wollte es noch nicht wahrhaben, aber irgendwo tief in mir drin wusste ich: Das ist nicht gut.

Ich bekam schnell einen Termin im Brustzentrum. Untersuchungen, Ultraschall, Biopsie. Und dann kam das Warten. Tage voller Unruhe, Angst, Hoffnung und der leisen Stimme im Kopf: Vielleicht ist es ja doch nichts.

Aber als die Ärztin mir das Ergebnis mitteilte, wusste ich schon Bescheid, bevor sie es aussprach. Ihr Blick verriet es.

›Wir können mit Sicherheit sagen, dass Sie Brustkrebs haben.‹

Mein Herz rutschte mir in die Magengrube. Alles drehte sich. Ich hörte ihre Worte, aber mein Kopf blieb bei einem einzigen: Krebs.

Ich werde sterben. Das war mein erster Gedanke. Ich sah mein Leben an mir vorbeiziehen. Ich war verzweifelt, fassungslos, hatte Angst. Ich war erstarrt. Die Tränen liefen mir übers Gesicht. Die Ärztin gab mir kurz Zeit, dann atmete ich tief durch.

Triple Negativ. Ein seltener und aggressiver Brustkrebs. Aber Sie sind jung, Sie sind fit, Sie sind hier in den besten Händen, sagte mir die Ärztin.

Von da an ging alles schnell. Viele Untersuchungen, Port-Implantation und dann – die Chemo.

Ich wusste, dass sie hart werden würde. Aber dass sie mich so zerlegen würde, darauf war ich nicht vorbereitet.

Die Übelkeit war brutal. Mein Körper fühlte sich fremd an, mein Kopf dröhnte, nachts war meine Bettwäsche schweißnass. Und dann, nach ein paar Wochen, begann es: Meine Haare fielen aus.

Erst waren es nur ein paar Strähnen. Dann ganze Büschel. Bis nichts mehr übrig war. Ich stand vor dem Spiegel und sah mich an. Und ich erkannte mich nicht mehr.

Ich fühlte mich nicht mehr wie eine Frau. Ich fühlte mich nicht mehr wie ich.

Meine Weiblichkeit war weg. Meine Haare, meine Wimpern, meine Augenbrauen – alles, was mich ausmachte, war verschwunden. Ich fühlte mich wie ein Neutrum. Einfach nach nichts.

Und als wäre das nicht genug, kam der nächste Schlag.

Ein Tumor auf meiner Nebenniere – ein Phäochromozytom. Eine tickende Zeitbombe, die Adrenalin in meinen Körper schleuderte und mein Herz in den Wahnsinn trieb. Die Chemo wurde abgebrochen, ich musste operiert werden.

Und dann, als ich dachte, schlimmer kann es nicht kommen: Medulläres Schilddrüsenkarzinom.

Noch ein Krebs. Wie viel soll ich noch aushalten? Ich saß da, völlig kraftlos, und dachte: Das war’s. Ich werde sterben. Aber dann kam er – dieser unbändige Lebenswille in mir. Ich dachte an meinen Sohn. Er braucht mich. Ich dachte an all die Dinge, die ich noch erleben wollte. An die Sonnenuntergänge, die Reisen, das Lachen mit Freunden.

Also kämpfte ich.

Ich machte weiter, Schritt für Schritt. OPs, Bestrahlung, noch mehr Chemo, Radiojodtherapie. Mein Körper war eine Großbaustelle, meine Seele müde. Ich hatte keine Zeit, das alles zu verarbeiten – ich musste funktionieren.

Und irgendwie habe ich es geschafft.

Heute stehe ich hier. Mit Narben, mit Geschichten und mit einer neuen Perspektive auf das Leben. Ich habe ein Buch geschrieben, so konnte ich mein Erlebtes und Durchlebtes verarbeiten und um anderen Mut zu machen. Um zu zeigen: Es geht weiter. Auch wenn du glaubst, es geht nicht mehr.

Und deshalb teile ich meine Geschichte. Damit du weißt: Du bist nicht allein. Ja, es wird hart. Verdammt hart. Es wird Tage geben, an denen du nicht mehr kannst. Aber dann machst du weiter. Hol dir Hilfe. Du musst diesen Weg nicht allein gehen. Gönn dir schöne Dinge, auch wenn alles schwer ist. Mach es dir so angenehm wie möglich. Und vor allem: Bleib nicht stehen. Geh weiter. Immer weiter.«

»Im Mai 2024 begann meine Reise mit meiner Krankheit. Alles fing mit einem geschwollenen Lymphknoten im linken Halsbereich an. Zunächst wurde vermutet, dass ich das Pfeiffer-Drüsenfieber habe. Ich erhielt Antibiotika, um die Schwellung zu reduzieren, doch nachdem das zweite Antibiotikum keine Wirkung gezeigt hatte, wurde klar, dass es sich um etwas Ernstes handeln musste. Als die Schwellungen am Hals immer größer wurden und sich auf mehrere Lymphknoten links und rechts ausbreiteten, kam ich ins Krankenhaus. Neben starkem Nachtschweiß waren die Schwellungen die einzigen sichtbaren Symptome,

Im Juli wurde eine Biopsie durchgeführt, und es stand fest: Es war tatsächlich ein bösartiger Tumor. Die Diagnose lautete Hodgkin-Lymphom. Nach einem PET-CT, einer speziellen Bildgebungstechnik, die hilft, Krebszellen im Körper sichtbar zu machen, erfuhr ich, dass sich der Krebs bereits im Endstadium befand. Der Krebs hatte sich auf meinen Brustkorb ausgedehnt und war bis zum Herzen vorgedrungen. Doch die Ärzte machten mir von Anfang an Hoffnung und sagten mir: ›Diese Krebsart ist gut heilbar!‹

Daraufhin begann meine Behandlung in der Universitätsklinik. Ich brauchte einige Wochen, um zu begreifen, was gerade wirklich geschah. Natürlich war ich traurig und unsicher, wie es weitergehen sollte. Doch meine Familie, vor allem meine Ehefrau und meine Tochter, schenkten mir jeden Tag ein Lächeln und gaben mir die Kraft, diese Herausforderung zu meistern. Mein Ziel war klar: Ich wollte den Krebs bekämpfen und weiterleben. Dieses Leben ist viel zu schön, um einfach aufzugeben.

Im Krankenhaus lernte ich viele Menschen kennen, die mir Mut machten, diese schwierige Zeit mit meinen 31 Jahren anzunehmen und zu kämpfen. Mittlerweile habe ich vier Chemotherapien hinter mir. Leider zeigte das PET-CT nach der Behandlung eine erbsengroße, aktive Zelle hinter meinem Ohr, weshalb ich mich derzeit in der Strahlentherapie befinde. Zehn von fünfzehn Sitzungen habe ich bereits geschafft. Ich bin zuversichtlich, dass ich bald wieder gesund werde und der Vater sein kann, der ich vor der Diagnose war.

Ich habe immer ein offenes Ohr für alle, die gerade diese Diagnose erhalten haben oder sich mitten im Kampf befinden. Mir hat es sehr geholfen, mit anderen zu sprechen, die dasselbe durchgemacht haben. Ich bin dankbar, dass ich jederzeit Fragen stellen konnte – und genau das möchte ich nun weitergeben. Ich bin für jeden da, der Rat oder Unterstützung braucht.

Ich möchte euch allen viel Kraft und positive Energie senden. Ihr seid nicht allein, und gemeinsam können wir alles schaffen. Genieße den Augenblick, denn der Augenblick ist dein Leben. ♥️

Thomas & Alla«

»Ich heiße Alex, bin inzwischen 34 Jahre alt und habe meine Brustkrebsdiagnose im August 2023 mit 33 bekommen. Ich wohne mit meinem Mann und unserem Hund in Gifhorn.

Als ich den Knoten in meiner Brust ertastet habe, bin ich nicht gleich vom Schlimmsten ausgegangen, wollte es aber zumindest direkt abklären lassen und bin am nächsten Tag zu meiner Gynäkologin gegangen. Dort wurde sie während des Ultraschalls recht schnell nervös und ich wurde zur Mammographie und Biopsie überwiesen. Dazwischen vergingen noch mal etwa drei Wochen, in denen ich aber weiter relativ entspannt war, da ich mir wirklich nicht vorstellen konnte, dass ausgerechnet ich Krebs habe.

Als dann das Biopsieergebnis kam und man mir sagte, dass ich triple-negativen Brustkrebs habe, konnte ich das erst nicht glauben. Danach ging alles sehr schnell. Port gesetzt, Staging (keine Metastasen), erste Chemo.

Gute fünf Monate Chemo und Immuntherapie habe ich hinter mich gebracht. Zusätzlich wurden meine Gene untersucht und es kam raus, dass ich BRCA2 positiv bin. Das hieß für mich: Beide Brüste müssen ab. Im März 2024 wurde dann die beidseitige Mastektomie durchgeführt und die Brust mit Silikon wieder aufgebaut.