Sogenannte »CATs« - cancer associated thrombosis (Deutsch: krebs-assoziierte Thrombosen) können durch verschiedene Ursachen entstehen. Zum Beispiel können Tumore Gerinnungsfaktoren produzieren, die eine Thrombose auslösen. Aber auch durch den Druck, den ein stetig wachsender Tumor auf umgebendes Gewebe auslöst, besteht die Gefahr einer Thromboseentwicklung. Nicht zuletzt kann auch die Therapie das Risiko für eine Thrombose erhöhen.

Dennoch ist auch wichtig zu wissen, dass nicht alle Krebspatient:innen das gleiche Risiko für eine Thrombose haben.

Einschätzen lässt sich das Risiko zur Entwicklung einer Thrombose unter anderem anhand verschiedener klinischer Gesichtspunkte.

Als Risikofaktoren zählen hier zum Beispiel neben einer aktiven Krebserkrankung:

Auch durch äußerlich erkennbare Veränderungen lässt sich abschätzen, ob das Vorliegen einer Thrombose wahrscheinlich ist. Als Hauptsymptome für eine Thrombose gelten hier:

Solltest Du als Patient:in die Befürchtung haben unter einer möglichen Thrombose zu leiden, ist es ratsam, zeitnah eine:n Ärzt:in aufzusuchen. So kann die Diagnose durch Untersuchungen wie Laborwerte oder eine Ultraschallkontrolle erhärtet oder ausgeschlossen werden.

Übrigens dürfen auch Frauen mit hormonabhängigem Brustkrebs Soja in moderaten Mengen essen.

Mischkost: Vollkornbrot mit körnigem Frischkäse, geschnittener Paprika und frischer Kresse als Topping.

Pflanzlich: Hafer- und Sojaflocken mit Sojadrink, Leinsamen, Beerenobst und Nüssen

Mischkost: Gebratener Reis (Reis vom Vortag entwickelt resistente Stärke, die besonders gut für deinen Darm ist) mit Gemüse nach Wahl (auch Tiefkühlgemüse möglich), dazu Hähnchen

Pflanzlich: Bowl mit Gemüse nach Wahl (auch Tiefkühlgemüse möglich), Quinoa, Linsen (auch aus der Dose möglich) und einem selbstgemachten Tahindressing.

Eine Handvoll Nüsse und eine Portion Obst.

Mischkost: Kartoffeln mit selbstgemachtem Kräuterquark und einem Schuss Leinöl, dazu ein kleiner Beilagensalat mit Joghurtdressing und Kernen als Topping.

Pflanzlich: Gemüse-Tofu-Pfanne in Tomatensoße mit Reis.

Überlege dir Strategien, wie du EnergieRÄUBER vermeiden oder für eine Zeit pausieren kannst.

Denk daran: Solche Energieräuber gänzlich aus dem Leben zu streichen ist oft schwieriger und mit viel Aufwand verbunden. Achte hier darauf, was der größere Räuber für dich wäre.

Denk auch an die positiven Aspekte in deinem Leben. Was kannst du tun, um vermehrt EnergieGESCHENKE in dein Leben zu bringen oder zuzulassen? Gibt es vielleicht Menschen, die dir dabei helfen können?

Bei einem Schicksalsschlag wie einer Krebserkrankung ist Angst quasi vorprogrammiert. Welche Ängste aber dabei aufkommen, hängt von jedem Menschen individuell ab: Die Angst vor Schmerzen, Spritzen, Medikamenten oder Nebenwirkungen, bis hin zur Angst vor Ungewissheit, einem Rückfall oder dem Tod. Doch was, wenn die Angst nicht greifbar ist, oder sich noch nicht mal als Angst bemerkbar macht?

Wenn man eine traumatische oder belastende Situation erlebt, die viele komplexe Ängste vereint, kann es sein, dass sich die Angst nicht emotional oder gedanklich äußert, sondern durch bestimmte Symptome nach außen tritt. Ein rasendes Herz, ein Engegefühl in der Brust, oder Schweißausbrüche sind dabei oft nur der Anfang. Es kann sogar zu Erstickungs- oder Taubheitsgefühlen kommen. Auch psychisch kann sich die Angst zeigen. Mögliche Symptome sind Schwindelgefühle, das Gefühl verrückt zu werden, oder Derealisation und Depersonalisation – Fremdheitsgefühle sich selbst oder der Umgebung gegenüber.

Die Angst ist in der Lage, verschiedenste sowohl körperliche als auch psychische Symptome zu verursachen. Und wenn diese nicht als Angstsymptome erkannt werden, kann es schnell passieren, dass man sie falsch behandelt. Ist hingegen erstmal erkannt, dass hinter dem körperlichen und psychischen Leid eine Panik- oder Angstreaktion steckt, gibt es gute und wirksame Methoden, um diese zu lindern.

Angst kann nicht nur eine lähmende, sondern auch eine mobilisierende Emotion sein. So sind Menschen, die sich vor einer drohenden Gefahr ängstigen, manchmal zu Leistungen fähig, die ihnen unter normalen Umständen nicht möglich gewesen wären. Das liegt unter anderem an dem Kampf-Flucht-Modus, eine Alarm-Reaktion des Körpers in Gefahrensituationen. Dieser Modus verursacht einerseits die körperlichen Symptome, kann einen aber auch zu außergewöhnlichen Fähigkeiten bringen.

Das kann man sich in der Angstbekämpfung zum Vorteil machen und Symptome in Taten umwandeln. Bei körperlicher Bewegung, wie zum Beispiel Yoga, Fahrradfahren oder zügigem Gehen lässt sich Stress abbauen und somit auch die Angstsymptomatik verringern. 💪🏽

Doch selbst wenn man nicht in der Lage ist, sich körperlich zu aktivieren, ist es wichtig zu wissen, dass Angstzustände eine Extremsituation sind, die der Körper nicht allzu lange schafft aufrechtzuerhalten. Du kannst dir also sagen: Auch die Angst geht vorbei!

Verfasse für drei Menschen, denen du dankbar bist, eine Weihnachtskarte und lass sie wissen, wieso du dich darüber freust, dass sie Teil deines Lebens sind. Sich dessen bewusst zu werden, warum wir bestimmte Menschen schätzen und gern haben, tut uns selbst auch gut.

Wenn es für dich möglich ist, lade Freund:innen zu dir ein und lasst eurer Kreativität freien Lauf, sei es beim Gestalten von Weihnachtskarten, Bemalen von Keramik oder Basteln von Weihnachtssternen.

Du kennst deine Lieblingsmenschen am Besten und weißt, was ihnen gefallen würde. Oder du suchst dir jemanden aus, den du gar nicht so gut kennst, und tust ihm oder ihr etwas Gutes. Wie wäre es z.B. mit dem oder der Postbotin?

Es gibt einige schöne und kurze Bücher, die man passend zum Thema Weihnachten lesen kann. Mittlerweile bringen Verlage auch Geschichten und Bücher als Adventskalender heraus – such doch einmal in einem Bücherladen oder der Bücherei danach.

Oft fotografieren wir viel, betrachten diese Fotos aber selten oder gar nicht mehr. Schau dir doch Fotos von diesem Jahr bewusst durch und überlege dir, an was du dich gerne erinnern möchtest. Gestalte anschließend ein Fotobuch oder schreibe dir Zettel zu diesen Erinnerungen auf, die du in einer schönen Box aufbewahren kannst. Wenn es dir einmal nicht gut geht, kannst du eine schöne Erinnerung herauskramen.

Wir verbringen alle ganz schön viel Zeit am Smartphone und vergessen darüber oft unsere wahren Verbindungen im richtigen Leben zu pflegen. Wie wäre es statt des Scrollens einen Spieleabend mit einem Lieblingsmensch zu verbringen oder ein Puzzle gemeinsam zu machen?

Glühwein und Kinderpunsch aus dem Supermarkt oder auf dem Weihnachtsmarkt enthalten oft ganz schön viel Zucker und schmecken nicht immer.

Die gute Nachricht ist: Am 11.12. kommt ein Artikel bei uns zu Alternativen heraus – vielleicht ist da was für dich dabei?

Weihnachtsbeleuchtung ist besonders stimmungsvoll und kann Glücksgefühle und ein Gefühl der Geborgenheit auslösen. Im besten Fall schneit es bei deiner Unternehmung und du hast ein Heißgetränk dabei, um dich zu wärmen.

Was schreit mehr nach Gemütlichkeit als ein warmer, kuscheliger Pullover? Falls du selbst stricken kannst, könnte das ein Winterprojekt werden. Und wenn nicht, kauf dir einen Neuen oder such dir einen richtig kitschigen Weihnachtspullover im Second-Hand Laden oder online heraus.

Überlege dir, was dich persönlich in der (Vor-)Weihnachtszeit so richtig glücklich machen würde. Ist es ein Tag in Pyjama? Möchtest du deine Lieblingslieder aufdrehen und durch das Haus oder deine Wohnung tanzen? Oder willst du dich mit einem Weihnachtsfilm, Gesichtsmaske und einem Lieblingsessen verwöhnen? Alles ist möglich – lass es dir gut gehen und genieß die (Vor-)Weihnachtszeit!

In der Regel erkranken die Betroffenen erst im höheren Alter. Das Durchschnittsalter liegt dabei bei 72 Jahren. Zwar hat die männliche Brust keine Stillfunktion und besitzt kaum Fettgewebe im Vergleich zur weiblichen Brust, jedoch besitzt sie auch Drüsengewebe. Und genau dort kann auch Brustkrebs auftreten. Daher sollten auch hier Veränderungen beobachtet werden und im Zweifelsfall eine Fachperson aufgesucht werden.

Wie kommt es zu männlichem Brustkrebs? Die männliche Brust ist zwar nicht zum Stillen ausgelegt, jedoch sind die Milchgänge auch hier vorhanden. Das allein reicht, um Krebs zu entwickeln. Doch da die Milchgänge geringer ausgeprägt sind und weniger Östrogen vorhanden ist, tritt der Brustkrebs deutlich seltener auf als in der weiblichen Brust.

Nicht jede tastbare Unebenheit bedeutet Krebs! Wie bei der weiblichen Brust können auch in der männlichen Brust gutartige Veränderungen wie Zysten wachsen, daher muss nicht jede tastbare Unebenheit gleich Krebs bedeuten.

An wen kann ich mich bei Verdacht wenden? Bei einem ersten Verdacht wenden sich männliche Betroffene an den Hausarzt oder die Hausärztin, welche*r dann ggf. an ein spezialisiertes Zentrum überweist. Dort werden dann weitere Untersuchungen durchgeführt.

Je nach Größe des Tumors wird entweder brusterhaltend operiert, oder die Brust ganz entfernt. Da die männliche Brust deutlich weniger Brustgewebe als die weibliche aufweist, wird häufig zu einer Entfernung der gesamten Brust samt Lymphknoten geraten. Je nach Rezidivrisiko können auch weitere Behandlungsmethoden angewendet werden: z. B. Chemotherapie, Bestrahlung oder antihormonelle Therapie.

Das Netzwerk Männer mit Brustkrebs unterstützt männliche Brustkrebsbetroffene und berät zu Themen wie Kliniksuche, Behandlungswege, Rehabilitation und Versicherungsfragen. https://www.brustkrebs-beim-mann.de

❓ Was hilft wirklich? Was ist gut gemeint? Und was ist nur ein Ernährungstrend?

🤯 Viele Betroffene erleben genau das als zusätzliche Belastung. Denn zwischen laut formulierten Heilversprechen und strengen Ernährungsvorgaben geht oft das verloren, was eigentlich helfen soll: Orientierung und Sicherheit.

Dieser Post soll dir deshalb zeigen, wo du dich seriös, fundiert und ohne Angst vor Falschinformationen über Ernährung bei Krebs informieren kannst. Diese Quellen arbeiten unabhängig, wissenschaftlich fundiert, und patient:innenorientiert:

✅ Der Krebsinformationsdienst (KID) bietet verständliche, evidenzbasierte Informationen und persönliche Beratung – auch telefonisch oder per E-Mail.

✅ Die Deutsche Krebshilfe stellt viele gut aufbereitete Broschüren zu Ernährung, Bewegung und Nebenwirkungen zur Verfügung (»blaue Ratgeber«).

✅ Was essen bei Krebs ist ein Projekt der Deutschen Krebsgesellschaft (PRiO) und richtet sich speziell an Betroffene – wissenschaftlich fundiert, mit vielen praktischen Tipps und Rezepten.

✅ Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) ordnet aktuelle Forschung zu Krebs, Ernährung und Lebensstil sachlich ein.

✅ Der World Cancer Research Fund (WCRF) wertet internationale Studien systematisch aus und gibt evidenzbasierte Empfehlungen zu Ernährung, Bewegung und Krebs. Die Ergebnisse werden verständlich auf Englisch aufbereitet.

😷 Ein Haustier kann für Erkrankte ein Risiko bedeuten. Das Immunsystem ist geschwächt und so können Krankheiten übertragen und Allergien ausgelöst werden. Das gilt sogar dann, wenn die Fellnasen selbst gesund sind und sauber gehalten werden. In einem Interview der Pharmazeutischen Zeitung erklärt Dr. Stefanie Klein vom Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg:

»Vorsicht ist angesagt, wenn der Patient Therapien erhält, die sein Immunsystem beeinträchtigen, zum Beispiel eine hoch dosierte Chemotherapie, umfangreiche Bestrahlung oder Stammzelltransplantation. Dann sollte zumindest für den Zeitraum der Immunschwäche eine andere Person die Pflege des Tieres übernehmen. Wenn Patienten alleine leben, kann das manchmal bedeuten, dass man das Tier für eine gewisse Zeit abgeben muss.«

💉Grundsätzlich ist wichtig, dass das Tier einen umfangreichen Impfschutz hat und von einem Tierarzt durchgecheckt wird. Zudem sollten Krebspatienten den Kontakt mit Tierausscheidungen vermeiden. Die Reinigung des Katzenklos, Vogelkäfigs, Kaninchenstalls, Terrarium und Aquarium und das Aufsammeln von Hundekot sollte von anderen übernommen werden. Zudem wird geraten, nach jeder Berührung mit dem Tier die Hände zu waschen und darauf zu achten, dass das Haustier keinen Kontakt zu Wildtieren hat, die Krankheiten übertragen können.

Eine Patientenverfügung ist für Situationen gedacht, in denen du ärztlich behandelt werden musst, selbst aber keine Entscheidung mehr treffen kannst.

Niemand von uns beschäftigt sich gerne mit den damit verbundenen Fragen im Voraus. Jedoch kannst du mit diesem Dokument dafür sorgen, dass im Ernstfall medizinisch so gehandelt wird, wie du es dir gemäß deiner Werte und Vorstellungen wünschst.

Mit einer Patientenverfügung kannst du auch deinen Angehörigen in solch einer überfordernden Situation eine Last abnehmen. Oder auch dafür sorgen, dass fremde Personen nicht über Maßnahmen entscheiden, die du nicht möchtest.

Der 13. September wurde von der Europäischen Hautkrebsstiftung ESCF (European Skin Cancer Foundation) zum »Tag des Hellen Hautkrebses« ernannt, um mehr Bewusstsein für die Krebserkrankung zu schaffen, an der jährlich rund 260.000 Menschen erkranken.

Umgangssprachlich kennen wir ihn auch als Weißen Hautkrebs, der im Gegensatz zu Schwarzem Hautkrebs in seinen beiden Unterarten gute Heilungschancen verspricht. Trotzdem sollte die Erkrankung nicht auf die leichte Schulter genommen werden, da auch sie die Lebensqualität beeinträchtigen kann.

Wie so oft bei Themen rund um Krebserkrankungen, spielt die Sonne sowie die von ihr ausgehende UV-Strahlung einen maßgeblichen Risikofaktor. Hautkrebs entwickelt sich besonders häufig auf den sogenannten Sonnenterassen unseres Körpers. Dazu gehört die Stirn, die Nase, der Nacken, aber auch unsere Ohren und Hände – also vor allem die Stellen, die wir beim Auftragen von Sonnencreme gern vergessen – so setzen wir sie oft schutzlos und unbemerkt dem Sonnenlicht aus. Neben der Menge an UV-Strahlung, der wir uns aussetzen, spielen aber auch die Gene eine Rolle; so sind hellhäutige Menschen häufiger betroffen.

Der Helle Hautkrebs kann als sogenanntes Plattenepithelkarzinom oder Basalzellkarzinom auftreten. Aber woran erkenne ich sie?

Das Plattenepithelkarzinom erscheint oft als schuppige, gerötete Hautstelle. Manche Stellen können auch etwas dunkler verfärbt oder verkrustet sein.Oft ist diese Form des weißen Hautkrebses an der oberen Kante der Ohren oder im Gesicht – speziell an der Nase – zu finden.

**»**Ein Basaliom fällt in frühen Stadien erst bei sehr genauer Betrachtung der Haut auf. Es erinnert an eine kleine, nicht heilende Wunde, die auch bluten kann.Typisch ist die knotige, glänzende, durchscheinende Oberfläche. Oft sind an der Stelle auch Hautschuppen zu finden. Am Rand befinden sich mitunter kleineKnötchen oder Blutgefäße. Andere Basalzellkarzinome sind pigmentiert und dunkler als die umgebende Haut«, so die Beschreibung auf krebsportal.de. Sollte sich der Verdacht für Hellen Hautkrebs beim Arzt bestätigen, stehen eine Vielzahl effektiver Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. So können neben deroperativen Entfernung des Tumors, auch Strahlentherapie, Kryotherapie, lokale Chemotherapie in Cremeform oder einige andere Therapiearten zur Heilung verhelfen.

Du bist dir unsicher, ob du eine auffällige Stelle entdeckt hast? Dann ist es ratsam, diese zeitnah beim Hautarzt checken zu lassen. Umso schneller derHelle Hautkrebs entdeckt wird, desto besser sind die Erfolgschancen der Heilung. Einen Termin beim Hautarzt zu bekommen gestaltet sich in den meisten TeilenDeutschlands, aber vor allem kurzfristig, sehr schwierig. Um dennoch einen zeitnahen Termin zu ergattern, können Apps wie ›Doctolib‹ helfen.

Ab dem Alter von 35 steht dir bei der gesetzlichen Krankenkasse übrigens eine Hautkrebsfrüherkennung zu. Einige Kassen bieten diese Unterstützung auch schon früher an. Aktuell wird dieses Angebot trotzdem nur von rund 30 Prozent all derer genutzt, die alle zwei Jahre Anspruch auf die Untersuchung haben. Wir wissen aber: Vorsorge ist die halbe Miete.

Eine ehrliche und offene Kommunikation kann helfen, sowohl deinen Angehörigen als auch dir den Umgang mit der Erkrankung zu erleichtern.

Teile deine Ängste und Sorgen mit deinen Bezugspersonen und sprich offen über deine Erkrankung und mögliche Therapieformen.

Auch für deine Familie oder deine Freunde kann es erleichternd sein, wenn sie etwas finden, womit sie dich unterstützen können. Deine Angehörige könnten dir in dieser schweren Zeit sowohl Rückhalt als auch Stabilität geben. Sprich deine Bedürfnisse also ruhig aus und erzähl davon. Damit hilfst du dir und deinem Umfeld, den richtigen Umgang mit deiner Erkrankung zu finden.

Vergiss aber nicht, dass es manchmal eine schöne Ablenkung sein kann, auch über banalere, andere Themen zu sprechen, wie einem nervigen Arbeitstag, dem neuen Café im Kiez oder der nervig frisch-verliebten Freundin.

Je nach Stadt oder Bezirk wird der Schwerbehindertenausweis beim zuständigen Amt, wie zum Beispiel das Rathaus – Amt für soziale Leistungen – Sozialamt – Abteilung Schwerbehindertenausweis, beantragt. Ein Antrag muss ausgefüllt und mit ärztlichen Nachweisen beigefügt, abgegeben werden. Sobald, der Antrag überprüft wurde, wird in der Regel der Bescheid zur Bewilligung des Antrags zugeschickt. Wenn du zur Antragsstellung ein Foto beifügst, gibt es im Nachhinein auch direkt, den Ausweis. Falls nicht, wird man vom Amt dazu aufgefordert, ein Lichtbild schnellst möglichst einzureichen, damit, der Ausweis zugeschickt werden kann.

☝️ Unterstützung bei der Beantragung bekommst du zum Beispiel bei der Pflegeberatung deiner Klinik.

Vor allem nach einer Krebserkrankung, wenn der Körper wieder so aussieht, wie vor der Erkrankung, wird einem nicht angesehen, dass man eine Schwerbehinderung hat. Daher ist es wichtig, dies offen mit deinen Mitmenschen zu kommunizieren, denn nur so kann dein Gegenüber, ohne deine Vorgeschichte zu kennen, mehr Verständnis zeigen.

Die Wortwendung »Wut im Bauch« kommt nämlich genau daher – dort spürt man sie besonders stark. Oft wird die Wut von einer warmen oder heißen Empfindung begleitet (»wie Feuer im Bauch«) und mit der Farbe Rot verbunden (»rotsehen«). 😡🌋🔴

Daher wird Wut oft den negativen Emotionen zugeordnet und hat den Ruf, unberechenbar zu sein. Zurecht? Teils, teils. Ja, Wut kann eine sehr zerstörerische Kraft innehaben. Doch Wut hat auch eine andere Seite. Neben der Zerstörung kann sie auch erschaffen. Gezielt eingesetzt, kann sie nämlich eine antreibende Kraft für Veränderung sein.

Die Emotion steht wie ein Flitzebogen auf der Matte, wenn du dich in deinen Grenzen, Werten, Bedürfnissen verletzt fühlst. 🚨 Es ist in erster Linie also ein Warnsignal, dass dir signalisiert: Jemand oder etwas geht dir gewaltig gegen den Strich. 🚨

Von klein auf wurde dir vielleicht beigebracht, dass man nicht wütend sein darf und du hast »gelernt« deine Wut zu unterdrücken. Doch Wut ist wie ein Apfel, den man versucht unter Wasser zu drücken und dann loslässt – sie poppt schnell und oft unkontrolliert irgendwo wieder hoch. Unterdrückte Wut richtet den meisten Schaden in dir selbst an. Daher: Lernen Wut zu erkennen, sie zuzulassen und die dahinterliegende Kraft für sich zu nutzen ist die wahre Superpower.

Wenn du merkst, dass du wütend wirst, lenke die Energie zunächst in Bahnen, die du kontrollieren kannst. Gehe eine Runde spazieren oder atme 10x tief in den Bauch ein und aus. Da verpufft die meiste Energie bereits. Dann schreibe alles auf, was dich gerade wütend gemacht hat und warum. Dann streiche alles durch, was du nicht ändern kannst. Was bleibt übrig? Was für ein Bedürfnis liegt dahinter? Hier steckt das Potenzial für Veränderung und auch die Kraft, es umzusetzen.

Viele fragen sich vielleicht, warum ich mit einer BRCA-1-Genmutation und einem aggressiv-schnell-wachsenden Tumor diese Entscheidung nicht gleich bei der ersten Diagnose gefällt habe. Das ist leichter gesagt als getan. Mit 29 Jahren war ich optimistisch (bin es immer noch) und wollte meine Brust, die Gefühle auf der Brusthaut und meine Brustwarzen nicht aufgeben. Mit der zweiten Diagnose, mit 31, wollte ich alles in meiner Macht Stehende tun, um eine dritte Brustkrebsdiagnose und das Risiko von Metastasen so gering wie möglich zu halten. Das Risiko bleibt. Doch meine Chancen eines Rezidiv oder von Neubildungen sind durch meine Entscheidung stark gesunken.

Da meine rechte Brust während der ersten Therapie bestrahlt wurde, war schnell klar, dass lediglich ein Aufbau mit Eigengewebe infrage kommt, da sonst die Gefahr der Kapselfibrose zu groß sei. Ich ließ mich von mehreren Ärzt:innen beraten und entschied mich schlussendlich für die DIEP-Flap-Methode: Nach einer radikalen Mastektomie beider Brüste wird aus dem Unterbauch Gewebelappen (Bauchfett) entnommen und die Blutgefäße mikrochirurgisch im Brustbereich wieder angeschlossen ‒ so wird die Durchblutung gesichert. Der Bauchmuskel bleibt dabei unversehrt, sodass die Bauchwand intakt und stabil bleibt.

Das klingt alles erstmal einfach und unkompliziert. Doch der Weg zu meinem jetzigen Ergebnis ‒ mit dem ich sehr zufrieden bin ‒ war alles andere als einfach. Ich musste mehrere mehrstündige Operationen und Krankenhaus Aufenthalte über mich ergehen lassen und neue, große Narben an meinem Körper akzeptieren. Auch die mentale Auseinandersetzung mit dem Verlust der Gefühle auf der Haut war nicht leicht für mich. Ein Chefarzt sagte mir etwas im Beratungsgespräch, was mir bis heute im Gedächtnis geblieben ist: ›Der Übergang von Rekonstruktiver-OP zur Schönheits-OP ist schleichend, aber unausweichlich.‹ Den Satz habe ich erst ein Jahr nach der DIEP-OP verstanden, nachdem ich zwei weitere Operationen hinter mir hatte, um die Form und Narben im Brustbereich anzupassen. Zwischendurch fühlte es sich wie eine ›never-ending-story‹, eine unendliche Geschichte, an. Doch ich habe nicht aufgegeben und dafür gekämpft, dass ich mich wieder wohlfühle mit meinen Brüsten. Da ich mich auch für eine Entfernung der Brustwarzen entschieden habe, wurden diese letztes Jahr mit einer 3D-Technik von Andy Engel auf die Haut tätowiert (Danke, Andy!). Jetzt kann ich in den Spiegel schauen und neben den Narben auf der Brust und am Bauch auch das Wunder der modernen Medizin sehen, die es mir ermöglicht hat, Brüste zu bekommen, die sich natürlich anfühlen, ästhetisch aussehen und zu mir passen. Ich nenne meinen Körper selber liebevoll ›Picasso‹, denn ich sehe das Kunstwerk, welches durch Schmerz und Geduld entstanden ist. Ein Kunstwerk, welches einzigartig, wundervoll und stark ist und eines, welches ich (wieder) lieben gelernt habe.«

Ein Port ist ein Zugang, der vor der Therapie etwa unterhalb des Schlüsselbeines gesetzt wird in einer kleinen Operation. Er bringt den Vorteil, dass nicht immer eine Nadel in die Armvenen gelegt werden muss. Außerdem kann man darüber sehr gut Blut abnehmen und muss sich somit nicht immer am Arm picken lassen.

Und tut der Port immer weh? Wird er stören? Das ist sehr unterschiedlich, bei ausgesprochen schlanken Menschen ist der Port von außen sichtbar. Bei etwas kräftigeren Menschen ist er nicht so auffällig. Er liegt unter der Haut und wird mit einer Port-Nadel angestochen. Manchmal ist ein kleiner Hubbel unter der Haut zu sehen. Ansonsten kann man den Port von außen nicht erkennen.

Zu Beginn kann es etwas schmerzhaft sein, wofür der Schnitt der OP Narbe sorgt. Sofern keine Komplikationen entstehen, wird er dich nicht weiter stören.

Ein Port wird in der Therapiezeit regelmäßig benutzt und angestochen. Wichtig ist, dass er immer gut durchspülbar ist und nicht verstopft.

Ja, wenn die OP Narbe verheilt ist.

Ein Port kann sich entzünden, oder nicht mehr gut durchspülbar sein. In so einem Fall kann es sein, dass man ihn nochmal in einer Operation erneut setzten muss oder ihn erstmals ganz entnimmt. Meistens wird dann die andere Seite für einen neuen Portkatheter benutzt.

Nach einer Krebstherapie wird der Port meistens nicht sofort entfernt, jedoch ist das sehr individuell. Wenn nach den ersten Nachsorgeuntersuchungen alles gut ist, kann der Port meistens nach einem Jahr wieder heraus. Es jedoch auf deine Diagnose und dein Krankheitsbild an. Bei älteren Patient:innen bleibt der Port oft drinnen, damit ihnen eine weitere Operation erspart bleibt. Den Port muss man alle 3 Monate spülen lassen, oft kann man dies auch mit seiner Nachsorgeuntersuchung verbinden. Junge Erwachsene können den Port nach Abschluss der Therapie entfernen lassen. Nicht immer sofort danach, aber oft nach einigen Monaten.

Nach der Operation darf man ihn als Erinnerung an eine ganz besondere Zeit im Leben behalten. Der Port, sofern dieser für dich infrage kommt, was immer mit dem Arzt davor besprochen wird. Wird einige Zeit dein Begleiter im Leben werden. Ganz nahe begleitet er dich unter deiner Haut.

Bis zu 90 % der Krebspatient:innen sind während der Therapie von Fatigue betroffen. Die Ursache dafür vermuten Expert:innen beim Krebs selbst, der Krebsbehandlung, bei hormonellen Veränderungen und auch die Psyche spielt eine Rolle. Auch nach beendeter Therapie treten die Symptome bei 20–50 % auf.

💪 Gestalte deine Tätigkeiten so kräfteschonend wie möglich. Teile dir deine Kraft ein und lege öfter mal zwischendrin eine Pause ein.

🏃♀️ Bewegung hilft dem Körper und der Seele. Steige eine Haltestelle früher aus und gehe den Rest zu Fuß, nimm die Treppe anstatt den Aufzug oder nimm für kurze Strecken das Rad. Auch Sportarten wie Yoga, Schwimmen, Tanzen können guttun. Wichtig ist, dass die Bewegung dir Spaß macht, du musst dich nicht mit früheren Leistungen messen.

☀️ Nimm dir Zeit für schöne Dinge und plane diese bewusst ein.

🗓 Es ist total okay, Termine abzusagen, wenn diese deine Kraft übersteigen.

🧘 Höre auf deinen Körper und deine Seele! Werte dich nicht dafür ab, dass du dich müde und erschöpft fühlst. Finde heraus, welche Warnzeichen du erhältst und lerne mit der Zeit darauf zu reagieren.

📒 Führe ein Energietagebuch. Darin kannst du notieren, was du den Tag über gemacht hast und wie du dich dabei gefühlt hast. Wann warst du aktiv? Wann hast du dich ausgeruht? Wie hast du dich dabei gefühlt? So kannst du deine Balance zwischen Über- und Unterforderung erkennen und langsam und schrittweise aktiver werden.

🙎♂️🙍♀️ Spreche mit Freunden und Familie darüber. So können auch sie sich darauf einstellen und dich entlasten.

Nach deutschem Recht haben nur Eltern gegenüber ihren minderjährigen Kindern eine Entscheidungsbefugnis in allen Angelegenheiten. Für Erwachsene, die keine Vorsorgevollmacht erteilt haben und ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können, bestellt das Betreuungsgericht einen rechtlichen Betreuer. Das kann eine Person aus dem Familienkreis sein, aber auch ein Fremder.

Damit du dir sicher sein kannst, dass im Ernstfall eine Person, die dir nahesteht und der du absolut vertraust für dich entscheidet, kannst du eine Vorsorgevollmacht erstellen.

Die Inhalte der Vorsorgevollmacht können sich auf ganz unterschiedliche Bereiche deines Lebens beziehen. Es kann dir helfen, dir für jeden Bereich ein paar Fragen zu stellen, wie z. B.:

Hast du dich entschieden, wer für all diese Fragen in Fragen kommen könnte, dann frage diese Person(en) ganz offen, ob sie bereit wären für dich diese Entscheidungen zu übernehmen. Auch für deine Vertrauensperson(en) ist das eine große Verantwortung.

Vordrucke zum Ausfüllen einer Vorsorgevollmacht findest du im Internet, bei deiner Krankenversicherung oder frage deine behandelnde Ärztin oder deinen Arzt danach. Sie beraten dich auch gerne dazu.

Eine Vorsorgevollmacht ist nur wirksam, wenn sie von dir als Verfasser:in und von allen darin aufgeführten Personen unterschrieben ist.

Eine notarielle Beglaubigung ist allgemein nicht zwingend notwendig, wird aber empfohlen, gerade wenn das Dokument auch gegenüber Banken und Behörden verwendet werden soll.

In Kraft treten kann eine Vorsorgevollmacht nur, wenn deine Angehörigen auch davon wissen. Sprich deshalb schon vorab mit ihnen darüber. Es kann auch Sinn ergeben, eine entsprechende Hinweiskarte bei dir zu tragen. Außerdem besteht auch die Möglichkeit, die Vorsorgevollmacht im zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer gegen eine Gebühr registrieren zu lassen.

Für Krebspatient:innen handelt es sich beim Thema Kinderwunsch um ein ganz besonders sensibles Thema, das häufig von Unsicherheiten und vielen Fragen begleitet ist.

Im Vorhinein ist es wichtig zu sagen: Wie bei vielen anderen Themen auch, lässt sich auch beim Thema Kinderwunsch keine allgemeingültige Aussage oder Empfehlung treffen. Jede Art von Krebs ist individuell und wird somit auch auf verschiedenen Wegen therapiert. Für eine persönliche Beratung und Nachfragen hilft es immer, sich an die behandelnden Ärzt:innen zu wenden.

Kurz gesagt: Den einen richtigen Zeitpunkt gibt es, wie so oft im Leben, nicht. Dennoch gilt: Sobald du dich selbst dazu bereit und danach fühlst, ist es an der Zeit, sich über die Familienplanung Gedanken zu machen. Häufig haben Betroffene mit einer Krebsdiagnose in der fruchtbaren Lebensphase das Gefühl, nicht mehr über eine mögliche Familienplanung nachdenken zu dürfen. Viele berichten von Ängsten, das Thema überhaupt zu erwähnen. Dennoch ist und bleibt die Frage rund um einen möglichen Kinderwunsch kein Tabu und sollte offen angesprochen werden. Abhängig von Ihrer Diagnose und der damit verbundenen Therapie können nämlich bereits vor Beginn einer Therapie Eizellen oder Spermien abgegeben und kryokonserviert werden. Häufig ist so eine frühe und rechtzeitige Planung das Wichtigste, um seinen Wünschen Raum geben zu können.

Andere Betroffene möchten erst die Therapie abschließen und entscheiden sich dafür, einfach abzuwarten. Denn nicht bei allen jungen Krebspatient:innen geht mit einer Therapie die Fruchtbarkeit zwangsweise vorbei. Viele erleben nach Abschluss ihrer Therapie eine Rückkehr der Periode, dies kann kürzer oder länger dauern.

Mehr Infos zu dem Thema findest du in unserem Artikel »Periode gesucht: So holst du deinen Zyklus zurück«.

Es gibt leider auch Paare, die auch nach langen Jahren voller Versuchen und unzähligen Beratungen in Kinderwunschzentren kinderlos bleiben. In Deutschland betrifft dies etwa jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59. Dabei muss nicht zwangsweise eine Erkrankung eines Elternteils vorliegen. Häufig bleiben die Gründe für Kinderlosigkeit ungeklärt. Bei Krebspatient:innen können die Gründe vielfältig sein: von eingreifenden Operationen, medikamentösen Therapien oder dem zeitlichen »Verpassen« der fruchtbaren Jahre.

Eine Adoption bietet für betroffene Paare die Möglichkeit, dennoch eine Familie zu gründen und einem Kind aus tendenziell unsicheren Verhältnissen stabile Beziehungen und elterliche Liebe zu schenken. Auch hier lohnt es sich, sich frühzeitig um nötige Formalitäten zu kümmern, da eine Adoption häufig einen langwierigen Prozess darstellt. Dennoch solltest du nicht vergessen, erst selbst ganz gesund zu werden und dich auch psychisch stabil zu fühlen, bevor du dich um die Adoption eines Kindes bewirbst. Schließlich übernimmst du mit einer Adoption auch die langfristige Verantwortung für ein Kind. Viele Jugendämter sind bei Bewerbungen von Krebspatient:innen auch tendenziell vorsichtiger, damit adoptierte Kinder nicht direkt mit schweren Themen rund um die Gesundheit der Adoptiveltern konfrontiert werden.

💡Info: Die Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs macht sich derzeit für das »Recht auf Vergessenwerden« stark, um die Benachteiligung von Krebspatient:innen insbesondere bei den Themen »Krebs und Armut« sowie »Krebs und Kinderwunsch« zu reduzieren. Die Idee dahinter ist, dass digitale Informationen mit Personenbezug nicht dauerhaft gespeichert werden, sondern nach einer bestimmten Zeit gelöscht werden, besonders in Bezug auf Gesundheitsdaten.

Für einige Betroffene ändert eine Krebserkrankung die Sicht auf einen möglichen Kinderwunsch. Andere schätzen nach dem Ende der Therapie Ihre Freiheit und priorisieren nun andere Lebensziele. Wieder andere müssen sich nach Jahren voller Versuche eingestehen, dass sie selbst keine Kinder mehr bekommen werden.

Der Abschied vom Kinderwunsch kann also selbst gewählt oder durch äußere Umstände bestimmt sein. In jedem Fall kennzeichnet er ein Ende, das emotional sehr prägend sein kann. Daher kann es hilfreich sein, professionelle psychologische Unterstützung zu suchen, um diese Entscheidung zu akzeptieren. Und trotz aller Schwere sollten wir nie vergessen, dass in jedem Ende auch ein neuer Anfang steckt!

Auf der Website FertiOnco findest du verschiedene Optionen über mögliches Vorgehen bei Kinderwunsch als Krebspatient:in. Dabei kannst du selbst entscheiden und abwägen, welche Faktoren für dich wichtig sind.*

* Achtung: FertiOnco ist ein Angebot aus der Schweiz, nicht alle Methoden sind in Deutschland rechtlich erlaubt.

Kurz und knapp gesagt: Nein. Du musst an Weihnachten NICHT besonders ausgewogen essen!

❗️Natürlich ist es wichtig, dass du dich während und nach deiner Krebserkrankung gesund und ausgewogen ernährst, beziehungsweise angepasst an deine individuellen Beschwerden isst und deinen Körper somit stärkst.

🧁 ABER: Du möchtest aber an Weihnachten auch mal schlemmen und dir ein deftiges Essen oder die leckeren selbst gebackenen Plätzchen gönnen?

😋 Dann greif zu und lass es dir schmecken! Ein einzelnes deftiges Gericht oder die Süßigkeit an Weihnachten darfst du guten Gewissens essen und solltest das auch ganz bewusst genießen. Beides steht einer sonst ausgewogenen Ernährung nicht im Weg und sollte dich nicht davon abhalten, die Festtage in vollen Zügen zu genießen!

Gerade mit Krebsdiagnose ist es wichtig, auf sich selbst zu achten. Vielleicht hilft es dir, wenn du einmal aufschreibst, warum genau du dich nicht auf Weihnachten freust. Hast du keine Energie, Geschenke zu besorgen? Oder leidest du unter starken Nebenwirkungen und dir wird schon beim Gedanken an dein traditionelles Weihnachtsfestessen schlecht? Vielleicht macht dir auch Angst, dass du nicht weißt, wie viele Weihnachten du noch miterleben wirst? Sei ehrlich zu dir selbst und halte fest, was genau dir die Stimmung verdirbt. 💬

Nachdem du also aufgeschrieben hast, woher der ›Weihnachts-Blues‹ kommt, kannst du überlegen, auf welche der Gründe du Einfluss nehmen kannst – und gegen welche du machtlos bist. Gehe jeden einzelnen Punkt durch und schreibe auf, was du aktiv ändern könntest. Damit steuerst du den Dingen, die dir die Laune verderben, aktiv entgegen.

🥗 Hast du beispielsweise Probleme mit dem Essen, dann überlege dir im Vorfeld, welche Alternativen es gibt.

🎁 Bei fehlender Energie, Geschenke zu besorgen, könnte man stattdessen ein ›Schrottwichteln‹ mit der Familie veranstalten.

Natürlich gibt es auch Sachen, auf die du keinen Einfluss nehmen kannst. Zum Beispiel, ob du therapiebedingt Weihnachten im Krankenhaus verbringen musst – was wohl niemand erleben will. Hier liegt die Kunst darin, genau das zu akzeptieren und sich so gut es geht damit zu arrangieren. Ansonsten raubt dir der Ärger darüber unendlich viel Energie, ohne dass es dich weiterbringt. Es schadet auch nicht, sich jemandem anzuvertrauen. Das kann der oder die Partner:in, ein Familienmitglied oder auch ein:e Psycholog:in sein. Vielleicht haben sie auch noch Ideen, was dir in deiner Situation hilft und das Weihnachtsfest erträglicher macht. 🎄🎅🏻

Und wenn du gar nicht feiern möchtest, dann musst du das auch nicht. Niemand kann dich dazu zwingen – auch du dich selbst nicht. Wenn sich also alles in dir dagegen sträubt, dann mach dir stattdessen einfach eine gemütliche Zeit – das geht nämlich auch ohne Tannenbaum und Weihnachtsgans. Frag mal den Grinch. 😉

Meist haben Betroffene erst mit Abschluss der Therapie die Zeit, Erlebtes zu verarbeiten. Die körperliche Belastung steht anfangs im Vordergrund. Hinzu kommen die psychischen Auswirkungen aufgrund der Diagnose, die größtenteils auf den ersten Blick nicht sichtbar ist.

Wie gehst du mit diesem Schmerz um und was passiert, wenn die Schmerzen chronisch werden? Fragen über Fragen prasseln auf dich ein. Je nach Krebserkrankung und je nach Therapieform sitzt der physische Schmerz an unterschiedlichen Stellen. Der psychische Schmerz hingegen läuft bei jedem generell ähnlich ab.

Eine Krebstherapie ist intensiv und hinterlässt Spuren auf dem Körper. Operationen, Schläuche und Narben, die unseren Körper kennzeichnen. Schmerzen, die unerträglich sind. Der Körper braucht Zeit, um wieder zu regenerieren. Sport, Yoga; Musik, Ergotherapie, Physiotherapie, Meditation und Kunst können hilfreich sein. Sie haben eine beruhigende Wirkung auf den Körper und können helfen, die Schmerzen zu lindern. Ebenfalls kann man gezielt Gedächtnis- und Konzentrationstraining und Koordination von Händen mittels Ergotherapie verbessern. Wenn der Schmerz chronisch ist oder du unter Phantomschmerzen leidet, wie bspw. nach einer Amputation sollte man versuchen sich professionelle Hilfe zu holen.

Ähnlich wie bei den körperlichen Schmerzen hilft auch hier Yoga, Musik, Ergotherapie, Physiotherapie, Sport im Allgemeinen, Spaziergänge, Meditation, Kunst und der Austausch mit anderen Betroffenen. Auch das Vertrauen zu deine:n behandelnden Onkolog:innen ist dabei wichtig. Wenn du Bedenken hat oder Ängste mit dir herumschleppst, sollte du offen mit deinen Ärzt:innen darüber sprechen können. Generell ist es vorteilhaft eine:n Ansprechpartner:in oder eine Bezugsperson zu haben, um dein Anliegen oder Gedanken auszutauschen. Ein Tagebuch kann hierbei auch hilfreich werden. Wenn der Schmerz schon chronisch ist, solltest du versuchen offen darüber zu reden und dir professionelle Hilfe suchen.

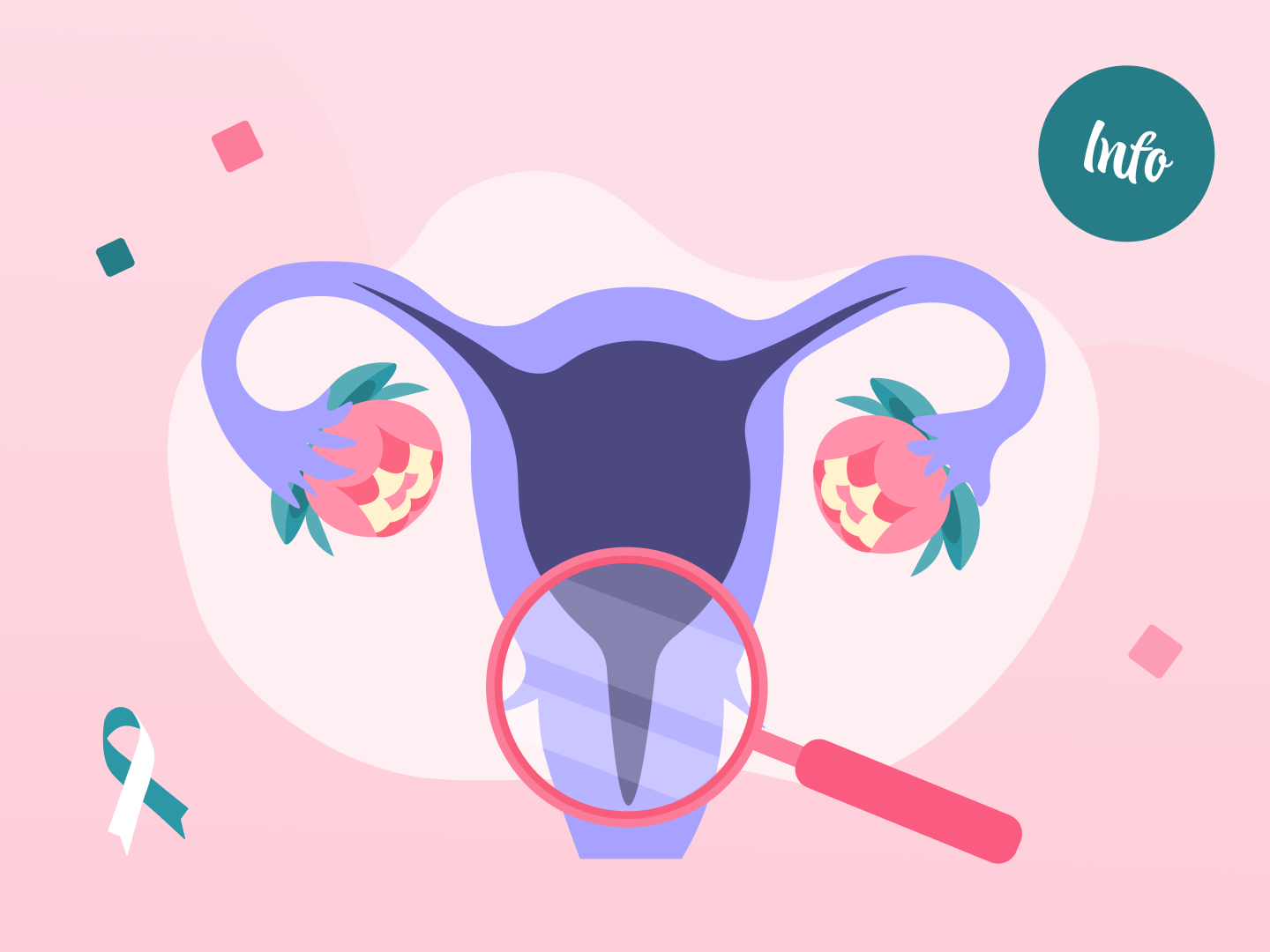

Gebärmutterhalskrebs entsteht, wenn sich Zellen am unteren Teil der Gebärmutter, dem Gebärmutterhals (medizinisch: »Zervix«), krankhaft verändern und unkontrolliert wachsen. Der wichtigste Auslöser ist eine Infektion mit Humanen Papillomaviren (kurz: »HPV«). Diese Viren werden meist beim Geschlechtsverkehr übertragen. Sehr viele Menschen infizieren sich im Laufe ihres Lebens mit HPV – oft ohne es zu merken.

❗️Wichtig: Eine HPV-Infektion allein führt nicht automatisch zu Krebs. In etwa 90 % der Fälle beseitigt das Immunsystem die Viren von selbst. Bleibt die Infektion jedoch über viele Jahre bestehen, können sich die Zellen am Gebärmutterhals verändern. Aus diesen Zellveränderungen kann sich langsam Krebs entwickeln – meist über einen Zeitraum von 7 bis 10 Jahren.

Gegen die häufigsten krebsauslösenden HPV-Typen gibt es eine Schutzimpfung, die für Kinder und Jugendliche empfohlen wird.

Gebärmutterhalskrebs verursacht lange Zeit keine oder nur sehr unspezifische Beschwerden. Viele Veränderungen bleiben deshalb unbemerkt und werden erst bei einer Vorsorgeuntersuchung entdeckt.

In manchen Fällen können mögliche Symptome auftreten:

Diese Anzeichen haben meist harmlose Ursachen und bedeuten nicht automatisch Krebs. Sie sollten dennoch ärztlich abgeklärt werden – vor allem, wenn sie über längere Zeit bestehen.

Ab dem 20. Lebensjahr übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Früherkennungsuntersuchung beim Frauenarzt oder der Frauenärztin. Dazu gehört:

Durch diese Untersuchungen können Zellveränderungen früh erkannt werden, noch bevor Krebs entsteht. Das senkt das Erkrankungsrisiko deutlich.

Welche Behandlung bei Gebärmutterhalskrebs sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu zählen unter anderem das Stadium des Tumors, seine Größe, ob sich Krebszellen bereits im Körper ausgebreitet haben und der allgemeine Gesundheitszustand der Patientin. Wird der Krebs früh erkannt, ist er in den meisten Fällen gut behandelbar. Häufig ist eine Operation ausreichend, bei der das erkrankte Gewebe entfernt wird.

Ist der Tumor bereits weiter fortgeschritten oder größer, werden oft mehrere Behandlungsverfahren kombiniert. Dazu gehören je nach Situation eine Operation, eine Strahlentherapie und eine Chemotherapie. Durch die Kombination der Therapien können die Behandlungsergebnisse verbessert werden.

Dank Vorsorge, moderner Medizin und der HPV-Impfung ist die Zahl der Neuerkrankungen in den letzten Jahren rückläufig. Gebärmutterhalskrebs ist heute oft vermeidbar oder gut heilbar, wenn er früh erkannt wird. Regelmäßige Vorsorge kann Leben retten.

All das darfst du jetzt fühlen, denn du hast gerade eine Nachricht erhalten, die jede:n umhaut. Das Leben steht still, nichts ist mehr so, wie es vorher war. Deine Gedanken fahren Achterbahnfahrt oder vielleicht denkst du gerade auch einfach gar nichts, weil du keinen klaren Gedanken fassen kannst. Vielleicht hast du auch Angst, da du um dein Leben kämpfen musst, du fühlst dich vielleicht allein und leer.

Toxische Positivität kurz erklärt: Positiv denken kann dich mental auf deinem Weg unterstützen, dich stärken und dein Wohlbefinden steigern. Das heißt aber nicht, dass du alles positiv sehen musst. Krebs ist auch einfach sche*** und es gibt Tage, Momente, Phasen, in denen alles auch einfach mal kacke sein darf. Positivität zu erzwingen, wo keine ist, ist toxisch und schadet dir. Halte dich fern, meide oder weise Menschen freundlich darauf hin, wenn ihre nett gemeinte Positivität dir nicht guttun. #AlleGefühleSindOK

Zumindest nicht am Aussehen von eurem Brot oder Brötchen, denn genau das wird oft ausgenutzt. Das Mehrkornbrötchen sieht mit seinen vielen Körnern so gesund aus, dabei ist das verwendete Mehl ein Auszugsmehl (Weißmehl). Die Randschichten des Korns wurden abgetrennt, bevor es gemahlen wurde. Aber genau dort sitzen wichtige Nährstoffe. Brote werden auch oft mit Malz dunkel gefärbt, um den Eindruck zu erwecken, Vollkorn zu sein.

📄 Der Name und die Zutatenliste sind entscheidend! Ein Vollkornbrot oder -brötchen darf sich nur so nennen, wenn auch Vollkorn drin ist – und zwar mindestens zu 90 Prozent. Ihr könnt also am Namen direkt erkennen, ob es sich um Vollkorn handelt. In der Zutatenliste sollte an erster Stelle Vollkorn stehen und auch die weiteren Zutaten sollten Vollkorn enthalten.

🥖 Ein Vollkornbrot kann auch fein gemahlen ohne sichtbare Körner sein und muss auch nicht dunkel aussehen.

✅ Vollkornprodukte enthalten viele Ballaststoffe, die die Verdauung fördern und für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl sorgen. Außerdem senken sie das Risiko für viele Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen und Dickdarmkrebs.

✅ Vollkorn liefert essentielle Vitamine und Mineralstoffe wie B-Vitamine, Eisen, Magnesium und Zink, die wichtig für die Zellfunktion und das Immunsystem sind.

✅ Es hilft außerdem, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten, was wichtig für die Energieversorgung und die Vermeidung von Heißhungerattacken ist.

Darmkrebs entsteht über Jahre bis Jahrzehnte aus Wucherungen der Darmschleimhaut – den sogenannten Polypen. Die häufigste Form davon wird als Adenom bezeichnet. Etwa 2/3 der Erkrankungen werden dabei im Dickdarm entdeckt.

Es gibt beeinflussbare und nicht beeinflussbare Risikofaktoren. Ernährung, Bewegung/Sport, Körpergewicht, Alkohol und Rauchen sind Faktoren, die du beeinflussen kannst. Alter, Gesundheitszustand, Familiengeschichte und frühere (Darm)krebsdiagnosen sind dagegen nicht beeinflussbare Risikofaktoren.

❓ Du willst wissen, wie dein täglicher Lebensstil dein potenzielles (Darm)krebsrisiko beeinflussen könnte? Mach den **»**Health Check« des World Cancer Research Fund (einfach WCRF Cancer Health Check googeln).

Die Symptome bei Darmkrebs können unterschiedlich sein. Blut im Stuhl, veränderte Stuhlgewohnheiten wie ein Wechsel von Verstopfung und Durchfall, Blässe, ständige Müdigkeit oder Gewichtsabnahme sind mögliche Beschwerden und sollten dich dazu bringen, hellhörig zu werden.

Ab 50 Jahren bietet dir deine gesetzliche Krankenkasse ein Darmkrebs-Screening an. Da Darmkrebs sich erst relativ spät bemerkbar macht und über Jahre entwickelt, solltest du die Angebote zur Früherkennung unbedingt wahrnehmen.

50–54 Jahre: 1 x jährlich Stuhltest

Ab 50 Jahren (voraussichtlich ab April 2025): Erste kostenfreie Darmspiegelung ( zweite frühestens nach 10 Jahren) Alternativ: 1x alle 2 Jahre Stuhltest

Ab 55 Jahren: Erste kostenfreie Darmspiegelung ( zweite frühestens nach 10 Jahren) Alternativ: 1x alle 2 Jahre Stuhltest

50–54 Jahre: Erste kostenfreie Darmspiegelung (zweite frühestens nach 10 Jahren) Alternativ: 1 x jährlich Stuhltest

Ab 55 Jahren: 1x alle 2 Jahre Stuhltest (Anspruch entfällt nach zweiter Darmspiegelung)

Im Gegensatz zu anderen Tumorerkrankungen, tritt Nierenkrebs relativ selten auf. Laut des Robert-Koch-Instituts erkranken hierzulande jährlich knapp 14.000 Menschen daran. Davon sind etwa 8.864 Männer und circa 5.136 Frauen betroffen. Das »Nierenzellkarzinom« ist die häufigste Form und zählt zu den bösartigen Nierentumoren. Fünf Prozent aller Tumore sind gutartig. Zu ihnen gehören beispielsweise »Onkozytome« und »Papilläre Adenome«.

Die Anzeichen zu erkennen ist gar nicht so leicht. Die Symptome können einen anderen Ursprung haben. Ständige Müdigkeit, Übelkeit, Blutarmut und Verwirrtheit können auf Nierenkrebs hindeuten, aber auch andere Ursachen haben. Deswegen ist es wichtig, sich untersuchen zu lassen. Zu Beginn der Erkrankung bringen Nierenkarzinome nur selten Beschwerden mit sich. Je größer der Tumor ist, desto mehr Probleme bereitet er. Schmerzen im Bereich der Nieren und Urin im Blut können dazugehören.

Das Gute ist, dass 70 Prozent aller Nierenkarzinome zufällig bei einer Routineuntersuchung per Ultraschall entdeckt werden.

Wieso Patient:innen an Nierenkrebs erkrankt sind, lässt sich oft nicht mehr nachweisen. Als Risikofaktoren gelten Übergewicht, Bluthochdruck und Rauchen.

Beschränkt sich der Tumor ausschließlich auf die Niere, so kann dieser durch eine Operation entfernt werden. Hat der Krebs gestreut, werden eine Immuntherapie und eine zielgerichtete Therapie eingesetzt.

Wie bei allen Krebsarten gilt auch hier: Je früher der Tumor entdeckt wird, desto größer ist die Chance auf Heilung.

Menschen, die ein Trauma erlitten haben, zu dem auch eine Krebserkrankung zählt, erfahren manchmal sogenannte »Nachhallerinnerungen« (Intrusionen) oder »Flashbacks«. Während die Intrusionen vor dem inneren Auge ablaufen, hat man bei Flashbacks das Gefühl, wieder in der bedrohlichen Situation zu stecken. Oft werden diese Intrusionen oder Flashbacks durch Trigger ausgelöst, wobei die Symptome, die bei den Betroffenen auftreten, durchaus unterschiedlich sein können. Nach einer solchen Intrusion oder einem Flashback fühlt man sich meist psychisch und körperlich sehr erschöpft.

Leider kann man das Auftreten dieser sehr realen Erinnerungen nicht wirklich voraussagen, weil die Schlüsselreize, die sie auslösen, bei Krebspatient:innen sehr verschieden sind. Keine Krebserkrankung läuft nach demselben Schema ab, sie ist immer individuell. Genauso wie die Erfahrungen der Betroffenen. Die Erinnerungen können sowohl durch Trigger, wie einen bestimmten Geruch, einen Ort, ein Zusammentreffen mit jemandem oder ein bestimmtes Datum ausgelöst werden.

Das Rezept für den einzig richtigen Umgang gibt es nicht. Es ist allerdings wichtig, nicht in die absolute Vermeidung bestimmter Trigger zu gehen, denn das schränkt das Leben nicht nur extrem ein, sondern kann die Situation auch verschlimmern.

Hier sind einige Tipps, wie man Intrusionen und Flashbacks begegnen kann:

Es dauert einige Zeit, bis die Intrusionen oder Flashbacks weniger werden. Auch Jahre nach der Akuttherapiephase gibt es manchmal immer noch durch Momente, Orte oder Schlüsselreize, die Ängste auslösen können.

Wichtig ist aber: Die Erinnerungen verblassen von Jahr zu Jahr immer ein wenig mehr. Du wirst lernen, mit diesen Erfahrungen umzugehen. Du bist nicht alleine!

✅ Nimm die Enzyme während deiner Mahlzeit verteilt mit etwas Flüssigkeit nach dem Sandwichprinzip ein. Das heißt zum Beispiel: Nach dem zweiten Bissen nimmst du die erste Kapsel mit etwas Flüssigkeit ein, in der Mitte der Mahlzeit die zweite und am Ende der Mahlzeit die letzte Kapsel.

🧈 Die Menge der Pankreasenzyme, die du brauchst, richtet sich nach der Menge des Fettgehalts deiner Mahlzeit. Pro 1 g Fett brauchst du 2.000 Lipase Einheiten.

💊 Wurde bei dir der Magen teilweise oder ganz entfernt? Dann musst du die Kapseln öffnen und nur die Pellets unzerkaut einnehmen. Auch hier wechselst du die Pellets und das Essen nach dem Sandwichprinzip ab. Lege sie auf einen kleinen Löffel, lege den Löffel möglichst weit hinten in deinen Rachen und schlucke sie mit etwas Wasser runter. Spüle nach deiner Mahlzeit deinen Mund aus, damit keine Pellets zurückbleiben.

Dies mag zwar sein, man sollte sich aber immer wieder vor Augen führen, dass dies kein Grund ist in Angst zu leben. Die Angst vor dem Rezidiv ist meist schlimmer als die Realität. Es gibt genügend Fälle, bei denen Genesene ein Rezidiv hatten und genauso gibt es Fälle, wo der Krebs bei Genesenen nicht zurückkam. Und lasst uns mal ehrlich sein: Statistiken finden wir eh blöd. Wir sind keine Zahlen oder Wahrscheinlichkeiten, wir sind Menschen.

Jede:r Survivor versucht sein Leben zu verändern, gesünder oder bewusster zu leben. An sich keine verkehrte Sache! Trotz allem sollte man aufpassen: »gesünder« heißt nicht unbedingt besser. Man sollte versuchen, das Leben zu genießen.

Wie geht man mit dieser Angst um? Es ist vollkommen legitim, dass man Angst vor einem Rezidiv hat. Diese Angst sollte man nicht alleine bewältigen und sich Hilfe suchen. Anfangen kann man mit seinem familiären Umfeld und sozialen Umfeld. Wenn diese Hilfe nicht ausreichend ist, gibt es genügend Anlaufstellen und psychoonkologische Beratungen und Anlaufstellen an denen man sich wenden kann.

Übrigens, wenn dir dieser Artikel gefallen hat, schau dir doch mal unser 5 Tipps, gegen die Angst vorm Rezidiv an.

🥗 Mit der richtigen Ernährung kannst du typische Beschwerden lindern und deine Gesundheit langfristig stärken.

💊 Laut S3-Leitlinie stellt eine Hormonersatztherapie die effektivste Behandlung dar. Dein Arzt sollte dich dabei über kurz- und langfristigen Nutzen und Risiken aufklären.

🌾 Auch eine phytoöstrogenreiche Ernährung mit Soja und Leinsamen kann dir helfen.

🌶️ Scharfe Speisen, Koffein und Alkohol erhöhen deine Körpertemperatur, so dass du sie reduzieren solltest.

🌰 Tryptophanreiche Lebensmittel (Tryptophan gehört zu den aromatischen Aminosäuren) wie Nüsse, Eier und Milchprodukte können deine Melatoninproduktion unterstützen. Melatonin reguliert deinen Schlaf-Wach-Zyklus.

☕ Vermeide Koffein und schwere Mahlzeiten am Abend.

🥦 Eine gute Versorgung mit Kalzium hilft dir, Osteoporose vorzubeugen. Kalziumreich sind Milchprodukte, bestimmte Gemüsesorten wie Grünkohl, Fenchel oder Brokkoli und Mineralwasser mit mindestens 150 mg Kalzium pro Liter.

☀️ Achte darauf, dass du ausreichend mit Vitamin D versorgt bist, um Kalzium überhaupt gut aufnehmen zu können.

🐟 Eine mediterrane Ernährung mit vielen pflanzlichen Lebensmitteln, Fisch und gesunden Ölen kann effektiv das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse, also akut auftretende Erkrankungen im Bereich des Herz-Kreislauf-Systems, reduzieren.

🤢 Übelkeit und Erbrechen sind häufige Nebenwirkungen von Chemotherapien. Sie können direkt am Tag der Chemo oder erst Tage später auftreten (verzögerte Übelkeit/Erbrechen). Wenn dir übel ist, kann es passieren, dass du weniger isst und sich dein Ernährungszustand verschlechtert. Mit diesen Tipps kannst du dem entgegenwirken:

🥪 Iss viele kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt. Es ist oft bekömmlicher, wenn du viele kleinere Portionen über den Tag verteilt isst. Außerdem kann ein leerer Magen deine Übelkeit verstärken. Verzichte aber besser auf deine Lieblingsspeise, da du sie sonst möglicherweise mit der Übelkeit in Verbindung bringst und deshalb später ablehnst.

🫚 Probiere Ingwer aus. Die kleine Knolle wirkt gut gegen Übelkeit. Du kannst dir daraus z. B. einen Tee zubereiten und über den Tag verteilt trinken. Es gibt auch Ingwer-Tabletten oder -bonbons, die du gegen deine Übelkeit ausprobieren kannst.

🥔 Bevorzuge Speisen, die du gut verträgst. Fetthaltige und stark gewürzte Speisen solltest du meiden und lieber gut verträgliche bevorzugen. Dazu zählen vor allem trockene Lebensmittel wie z. B. Toast, Knäckebrot, Kartoffeln, Brezeln, Cracker oder Zwieback.

🍦 Wähle Lebensmittel mit wenig Eigengeschmack oder Gerüchen. Oft werden Lebensmittel bei Übelkeit eher akzeptiert, wenn sie keinen starken Eigengeschmack oder Geruch haben. Deshalb sind Kompott, Kartoffelbrei, Eis oder auch Rührei als Speise geeignet. Iss zudem stets in einem gut gelüfteten Zimmer. Auch ein Spaziergang an der frischen Luft kann gegen deine Übelkeit helfen.

👩🏼⚕️ Wenn sich deine Übelkeit und dein Erbrechen überhaupt nicht bessern, kontaktiere dein Behandlungsteam, um weitere helfende Maßnahmen zu besprechen.

Dein Körper sendet dir Signale – ob Hunger, Durst oder Unverträglichkeiten. Achte darauf, was dein Körper dir mitteilen möchte und nimm dir die Zeit, die Signale zu verstehen. Gerade in der Hektik des Alltags werden die eigenen Bedürfnisse oft nicht mehr richtig wahrgenommen.

Ob du Energie tanken, dein Immunsystem stärken, Abnehmen oder Symptome lindern möchtest – mach kleine Schritte in deiner Geschwindigkeit. Dein Ernährungsziel sollte kein Sprint sein, sondern eine langsame und nachhaltige Änderung deiner Gewohnheit. So führen deine neuen Strategien auch zum langfristigen Erfolg.

Gesund zu essen bedeutet nicht Verzicht, sondern Genuss. Finde Lebensmittel, die dir schmecken und deiner Gesundheit guttun. Schon mal gerösteten Blumenkohl aus dem Ofen mit Tahin-Dressing gegessen? Oder eine Brokkoli-Tofu Bowl? Probiere Neues aus und lass dich überraschen, wie lecker gesunde Mahlzeiten schmecken.

Ob eine professionelle Ernährungsberatung, Rezepte oder Inspiration – du musst das Rad nicht neu erfinden. Hol dir Unterstützung, wenn du das Gefühl hast, nicht weiter mit deinen Zielen zu kommen.

Dein Leben ändert sich und damit auch deine Bedürfnisse. Was heute für dich gut funktioniert, kann morgen anders sein und das ist okay. Z.B. hast du einen neuen Job und kochen fällt dir aus Zeitgründen schwer? Dann ist Meal-Prep für dich eine gute Option. Passe deine Strategien an, so klappt es auch damit, deine Gesundheit weiterhin zu unterstützen.

Am Tag der gesunden Ernährung erinnern wir daran, wie wichtig es ist, achtsam mit sich selbst zu sein und die Ernährung an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.